國內外研究現狀和發展動態

隨著社會發展,人們進入了“互聯時代”,無線傳感網絡得到大力發展。無線傳感網絡以其低成本、分布式、低功耗和自組織等特點得到了迅速廣泛應用。但是無線傳感網絡節點的發展遇到了瓶頸,那便是供電問題。傳統的節點供電基本采用化學電源或者直接連接外電源進行供電,但是無線傳感網絡的分布一般是比較復雜或者條件苛刻,有些無線傳感節點一次性植入環境中之后基本無法更換化學電源(汽車輪胎的胎壓傳感裝置),而自身攜帶的電能是有限的, 一旦耗盡,該節點就只能棄用,這將對整個傳感網絡產生不良影響, 造成了資源浪費。因此,最大程度的為無線傳感網絡節點供電成為有效延長節點使用壽命的重要途徑。

延長無線傳感網絡節點的供電時間,最直接的辦法是增加化學電源的容量,此外也有學者提出無線傳感器網絡能量收集技術, 可以直接從無線網絡傳感節點的環境中采集能量轉換為電能。環境中最常見的光能、熱能、風能甚至電磁波輻射能與微小的振動均可以被收集起來轉換為電能,然而在某些情況之下風能、太陽能、熱能等均不穩定,在室外太陽能可以提供15000 μW/cm3的能量密度,然而在室內就只能是降低到10~20 μW/cm3,顯然這對于傳感節點穩定供電是不允許的[1]。因此我們要尋找一種不確定性相對較小的能量源,振動便是一種無處不在的運動形式。小到風吹草動、人們的日常生活,大到海洋中波濤洶涌的波浪、自然界中的地震都是在以不同形式振動。如果把環境中振動產生的能量收集起來并轉換為能夠為無線傳感網絡供電的電能, 不僅能延長節點的使用壽命, 而且能大量減少化學電池對環境帶來的環境污染。因此,振動能量的采集自供電裝置更具有實用性。

振動能量采集裝置是一種利用環境中振動能量進行發電的裝置。目前國內外研究的振動能量采集裝置按其收集原理,主要可以分成三類:靜電式、壓電式、電磁式。電磁式振動能量采集裝置是基于法拉第電磁感應定律,當外界發生振動時,使磁鐵與線圈發生相對運動致使通過線圈的磁通量發生變化,便可以進行能量采集。電磁式能量采集裝置的輸出功率主要與裝置尺寸、結構、材料特性等因素密切相關,能量轉換結構的主要元件為永磁體和線圈。電磁式能量采集裝置微型化后會導致動子(或者動線圈)的振幅減小,從而大大降低環境能量俘獲并轉換成電能的能力。雖然電磁式振動型能量采集系統存在某些缺陷,但電磁式能量采集系統因其輸出電流功率較大、對材料沒有硬性要求,同時無需要啟動電壓,經濟效益高以及能適應寬頻等特點獲得了較大的進展[2]。

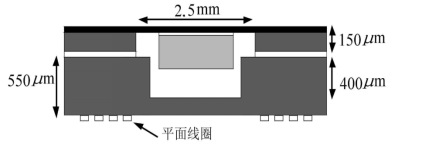

微型電磁式振動能量收集器最早是由英國Sheffield大學的研究小組提出,并且建立了電磁式振動能量采集的輸出模型,結構如圖 1所示。聚酰亞胺薄膜的厚度為7μm,永磁體的體積為1mm×1mm×0.3mm,質量為2.4×10-3kg。基于底座硅圓片上制作平面線圈,線圈通過剝離2.5μm厚的濺射金層形成,其參數為寬度20μm,間距5μm,匝數13。完整的結構整體尺寸約為5mm×5mm×1mm。理論分析得到振幅為±50 μm,振動頻率為70Hz時將產生1μW的功率,而在頻率為330Hz時將產生大約330μW的功率。實驗測試結果表明,當激振振幅為0.5μm,激勵頻率為4.4kHz時,在加速度為382m/s2,采集裝置的感生功率為0.3μW[3]。

圖 1 英國Sheffield大學提出的電磁式發電器截面圖

振動具有高能量密度且微型振動發電機可以無限、持續地作為低功率自供電設備(傳感器等)提供電能[4]。文獻[5]中提出了一種采集低頻環境下振動的抗磁懸浮振動能量采集器,當熱解石墨距離懸浮永磁體的位置不同時,系統對外界的頻率響應不相同。并通過仿真分析,當系統受到外界的加速度為6.25 m/s2,頻率輸入為2~12 Hz,線圈產生最大感應電動勢145 mV,最大輸出功率為19.7μW。王佩紅、魯李樂等人[6]設計了一種結構新穎的振動能量采集結構,其體積大約為200 mm3。測試表明:在加速度為3g (g=9.8m/s2)的外界輸入沖擊下,負載兩端的交流電壓峰峰值為32.5mV。

李偉、車錄鋒等人[7]基于微機電系統(MEMS)設計了一種結構新穎的橫向電磁式振動能量采集器,能量采集器尺寸為7.2 mm×6.0mm×2.3mm。測試表明質量塊一彈性梁振動系統的一階固有頻率為241 Hz;在頻率為241Hz、加速度為2.8 m/s2動激勵下,負載兩端產生的交流電壓峰峰值為9.2 mV。楊曉光、汪友華等[8]對振動能量采集裝置進行了探索,提出了一種新型的振動發電裝置,該裝置采用兩端固定環形永磁體構成磁彈簧,運動永磁體的內側和外側分別纏繞線圈。測試表明,當振動發電裝置在振動頻率為20Hz,振幅為5mm時,最大輸出功率為28.3mW,開路電壓的有效值為5.1V。王祖堯等[9]通過引入線性彈簧振子,將單自由度非線性磁力懸浮能量采集器擴展到兩個自由度,研究了系統質量比、頻率平方比和非線性系數比對增強共振強度、擴大共振區域,也就是提高能量采集的強度和帶寬的影響。為提高振動發電機對多方向振動環境的適應能力,劉祥建等[10]研究多方向發電性能問題,可以進一步提高環境能量的采集效率。因此,多方向的能量采集結構設計是有效提高環境中微振動能量俘獲途徑之一。

通常,科研者都期望能量采集裝置的諧振頻率與初級環境振動頻率匹配,以獲得最佳的能量收集性能。 D. Lin等[11]通過在二維空間中向該裝置施加磁力來實現頻率調諧,使得產生的磁力具有水平分量和垂直分量,期望能量采集裝置的諧振頻率與初級環境振動頻率匹配,以進一步提高裝置能量采集效率。文獻[12]綜述了目前國內外研究者們所提出的各種典型電磁式微振動能量采集方案,但裝置基本只能采集單一方向的振動能量,無法很好的采集復雜環境中的多方向振動能量。由此可見,現有電磁式振動能量采集裝置主要集中在如何進一步提高環境中的微小振動能量采集的效率。

本項目擬在目前已有的研究基礎上,設計一種新型的高效率微動能量俘獲裝置,并且通過軟件分析以及實驗的方法獲取裝置相關參數,并進行再次優化設計。然后基于設計的微動能量俘獲裝置,使得俘獲的機械能轉換成為電能并供給微功耗裝置使用。

參考文獻:

[1] 李夢陽, 董川, 唐翹楚, 徐大誠, 李昕欣.基于振動能量采集器的無源無線傳感節點技術研究[J]. 傳感技術學報, 2016(08): p. 1260-1266.

[2] 藍瀾, 何青, 趙曉彤, 宋博. 新型微型電磁式振動能量收集器. 2013年中國智能自動化學術會議. 2013. 中國江蘇揚州.

[3] Williams, C.B., C. Shearwood, M.A. Harradine, P.H. Mellor.Development of an electromagnetic micro-generator[J]. Electronics Letters, 2001. 148(6): p. 337-342.

[4] 張慶新, 李巖, 林凱, 高云紅, 趙樹國, 許瑾.MSMA振動能量采集器的設計與實現[J]. 壓電與聲光, 2016(05): p. 740-743.

[5] 蘇六帥, 葉志通, 蘇宇鋒.微型抗磁懸浮振動能量采集器輸出特性分析[J]. 儀表技術與傳感器, 2015(04): p. 46-48+83.

[6] 王佩紅, 魯李樂, 戴旭涵, 趙小林.基于電鍍銅平面彈簧的微型電磁式振動能量采集器[J]. 功能材料與器件學報, 2008(01): p. 171-174.

[7] 李偉, 車錄鋒, 王躍林.橫向電磁式振動能量采集器的設計與制作[J]. 光學精密工程, 2013(03): p. 694-700.

[8] 楊曉光, 汪友華, 張波, 曹瑩瑩.一種新型振動發電裝置及其建模與實驗研究[J]. 電工技術學報, 2013(01): p. 113-118.

[9] 王祖堯, 丁虎, 陳立群.兩自由度磁力懸浮非線性振動能量采集研究[J]. 振動與沖擊, 2016(16): p. 55-58.

[10] 劉祥建, 陳仁文, 侯志偉.多懸臂梁式壓電振動發電機的多方向發電性能[J]. 金陵科技學院學報, 2016(03): p. 1-5.

[11] D. Lin, F.T. Fisher. Analysis of Magnetic Forces in Two-Dimensional Space With Applications for the Tuning of Vibration Energy Harvesting Devices. in ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. 2015.

[12] 蘇宇鋒, 張坤, 葉志通, 張鯤鵬.微型振動能量采集器的抗磁懸浮結構分析[J]. 儀表技術與傳感器, 2016(10): p. 28-31+36.

|