新湖南客戶端9月5日訊(通訊員 李瀟玲 徐婉青)易學堯是長沙理工大學建筑學院教師,2022-2023年度師德標兵獲得者。在他看來,建筑學是一門“人學”,其在價值取向上表現為“為了人、關懷人、尊重人”。在中國,許多建筑帶有中華傳統文化的特色。所以,在和學生的相處過程中,易學堯總是致力于加強學生對傳統文化的理解,引導學生成長為具備“匠心、文心、道德心”,有文化自信的建筑師。

在中國建筑中探尋內含的道德倫理

“當代中國需要什么樣的建筑倫理精神?”“如何建構當代中國建筑倫理精神體系?”“傳統倫理精神與建筑倫理精神之間是如何互相作用的,二者之間的聯系如何?”

現代中國建筑幾乎清一色的為西方建筑風格,重要的建筑幾乎全部是西方設計師主導的作品。所以,易學堯反復思考著這些問題。他知道,作為一名建筑學老師,只有自己找到這些問題的答案,才能清楚地為學生指引方向。

于是,易學堯在博士期間選擇攻讀哲學,試圖在建筑中探尋中國傳統倫理精神,并在此構建當代中國建筑倫理精神體系。

“北京故宮多采用對稱設計,體現古代的禮樂文化,展現古代皇室對‘高貴’的追求”“蘇州園林體現了道家思想和儒家文化一體兩面的特點”“湘西土家族傳統民居建筑體現了道家智慧中的‘有無相資’‘道法自然’‘返樸歸真’”……一邊走,易學堯一邊指著建筑給學生講解。

在雄偉壯觀的宮殿內,在自由靈活的園林間,在鱗次櫛比的民居中……在中國的古建筑、古村落里,常常有易學堯帶領學生探索具有中國特色建筑文化的身影,以此實地了解古建筑背后的倫理故事、感悟其中的倫理道德。

在這個過程中,易學堯心中的那些問題隱約有了答案。他進一步結合歷史事實和文獻,分析了儒家倫理的內在邏輯及其發展規律,進而總結出中國傳統倫理精神的四大基本特質——“崇德尚賢”“道德擔當”“慎終追遠”與“率真自然”,并總結出當代中國建筑倫理精神構建應以“幸福建筑”為導向,構建“建筑命運共同體”。

與此同時,易學堯發現鄉村傳統建筑有著豐厚的道德記憶與獨特的傳承功能,是極為寶貴的道德資源,并以此提出了“建筑道德記憶”的核心理念。“建筑具有傳承性特征,并且具有傳承道德記憶的能力。”

引導加強學生對傳統文化的理解

“記憶是歷史最好的表達,建筑是人格的投射和生命的靈附,中華文化博大精深。”在自己尋找答案的過程中,易學堯進一步領會到到中華優秀傳統文化的魅力,在教學過程和日常交流時,他也會有意識的將傳統文化研究與建筑學結合起來,加強學生對傳統文化的理解。

去年,研一學生張強英參加第一屆湖南省研究生創新設計大賽,要結合“傳承、轉化、融合、創新”大賽主題,圍繞湖湘名人展覽館進行設計。如何在傳承湖湘文化的同時,融合新的時代元素進行創新,在參賽隊伍中能脫穎而出,張強英和隊友們有些犯難。

“你們為什么不試試從‘湖湘之幾’著手呢?”易學堯給他提供了一條新的思路:“幾”字由幾個關鍵點勾連而成,用“幾”串聯三湘四水,用“幾”串聯起湖湘精神;“幾”字還蘊含著一些哲學道理:處理問題要把握好幾個關鍵點,堅持攻克就能輕松解決問題。

張強英豁然開朗。在易學堯的指導下,他的作品挖掘了場地所具有的復雜城市環境和歷史文化資源來復現場所記憶,用建筑空間來響應人們對城市生活的體驗與感知,平衡資本介入、綜合開發與住宅區原住民的真實需求,獲得大賽一等獎。“在這個過程中,我的設計能力更貼近現實,并具有可行性,‘幾’字的道理也讓我意識到在學業上走好每一步的重要性。”

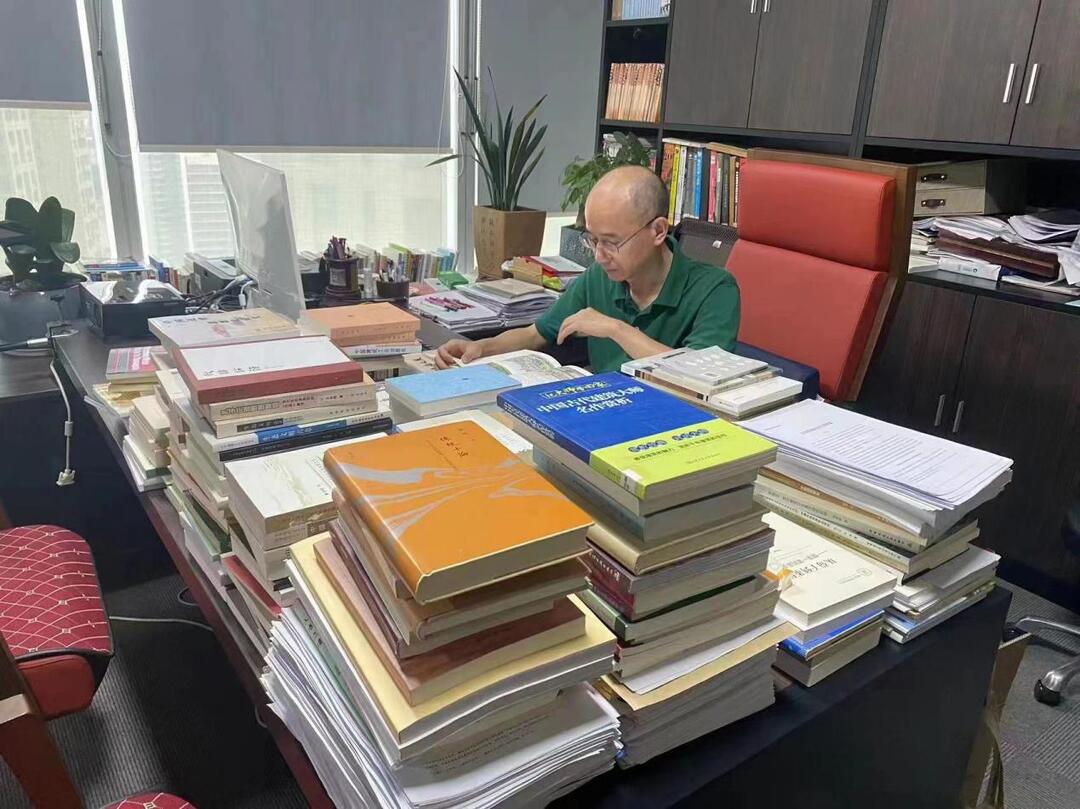

“建筑起源于人類的實用需求,是為人服務的,在進行設計時容不得絲毫馬虎。”易學堯說道。正因如此,所以他非常重視同學們的知識積累,引導他們廣泛閱讀,勤學苦練,拓寬知識面。

2011年,在學院領導和學工的支持下,易學堯建立了“易智匯”讀書會,經常向同學們推薦各種優秀書籍、分享前沿信息。

比如《建筑師的大學》一書,他會讓學生注意了解書中著名建筑師的成長歷程、其在學生時代是怎么做設計的、又是怎么把設計做得更加有可行性的。何鏡堂寶劍鋒從磨礪出、張錦秋參加“國慶工程”的回憶、王時偉學做“匠人”建筑師……“什么是建筑學?什么是審美?什么是空間?”在這一個個建筑大師的故事里,他幫學生找到問題的答案。

參加讀書會不僅是讓同學們逐步領悟建筑設計的過程,實際上也是一個哲學思辨和對生活認知的過程。多次參加讀書會的李明麗同學表示:“讀書分享會還讓我更好的適應自己的專業,對我未來的職業規劃起到重要的作用。我可以更好的為我的職業規劃做準備。”何飛璇同學表示,“讀書會之后,讓我們既可以了解到行業的前沿信息,也可以找到就業、考研等方面遇到的問題的解決辦法。”

小組討論也是易學堯傳授傳統文化的時機。有一次在上圖書館設計課,丁佳宇所在的小組為設計出發點所困擾,易學堯就引導他們:書籍的寓意是什么?階梯的寓意是什么?紐帶的寓意又是什么?在易學堯的引導下,丁佳宇他們立刻聯想到從書籍是人類進步的階梯、是傳承的紐帶,由此找到了設計的圖書館的概念出發點,然后再進行深化設計。

“易老師的啟發讓我第一次知道,建筑設計除了簡單的、表象的體塊組合外,還更應該注重深層次的精神寓意方面的內容。”丁佳宇表示,在易學堯的引導下,同學們學會了如何去觀察生活、理解社會,學會了如何將一個單一的、抽象的設計作業變成通過建筑和空間的手段來表達對于社會和事物的認識。

易學堯說:“專業教育要植入課堂思政的教育。我會在通識教育當中添加倫理教育,告訴學生要慎終追遠,要可持續發展,要讓建筑給人以愉悅感。”

做具備“匠心、文心、道德心”的建筑師

作為建筑學院校友分會秘書長,易學堯深知,校友是母校的榮耀,也是母校最寶貴的財富。身為96級建筑學本科生、2000級建筑學碩士研究生的留校年輕教師,他則一直以教師和校友的雙重身份與情懷為學校學院引財引智。

為激勵學院品學兼優的學生和家庭困難的學生勤奮學習,易學堯于2018年在學院領導和學工的支持下開始帶頭籌劃成立建筑學院的深圳、上海與湖南等多地方校友分會,倡議建筑學院的優秀校友成立專業學生獎學金。他主動捐出10萬元科研經費,又撥打1000多個電話,募集到30多萬元的校友捐款,并于2019年在學院的支持下成立了“建筑夢想”獎助學金。

截至目前,累計共84人次學生榮獲建筑夢想獎學金,75人次家庭困難學子順利得到資助,獎助金額總計達18萬元。獲獎學生洪二玲同學表示,感謝學院的悉心栽培、老師們的認真教導和校友們的殷切關心,自己將不負期望,用青春和努力報答祖國和學校。

不少優秀校友應邀來給同學們進行經驗分享。中建不二幕墻裝飾有限公司設計研究院院長助理向木榮曾受邀返校給學弟學妹作分享,他豐富的社會經歷和對生活較深的感悟,給稚氣未脫的同學們帶來極大啟發。建筑學院陳澤楠表示:“通過校友的分享,加深了我們對本行業的了解。同時,校友參與實際項目的經驗,也給了我們巨大收獲。”

易學堯不僅邀請校友們作經驗分享,他自己也經常利用課余時間給同學們作講座。他多次在講座中強調,一名建筑師,要具備“匠心、文心、道德心”。對于同學們,他有著殷切期望:“現代建筑不應該在建筑師一味追求實用價值的潮流中喪失其應有作為當代建筑師的倫理精神。作為未來的當代建筑師,同學們既應該向人類的建筑道德記憶學習,也應該給后代留下有價值的建筑道德記憶,推動中國建筑學的長遠發展,實現中國式建筑現代化的創新與開發。”

責編:劉宇慧

一審:劉宇慧

二審:張馬良

三審:熊佳斌

來源:新湖南客戶端