1、MBR膜污染過程的流場與傳質機理解析及應用

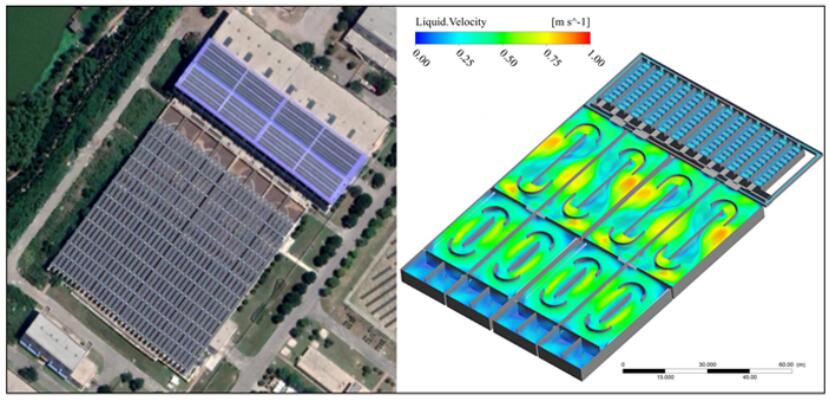

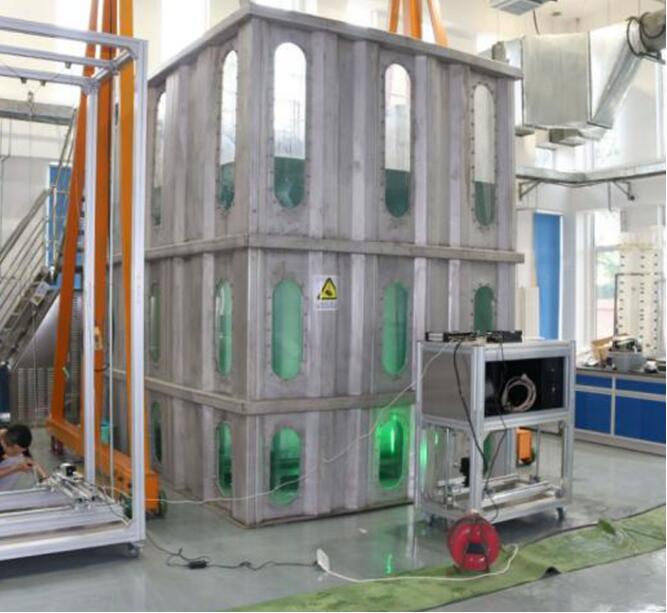

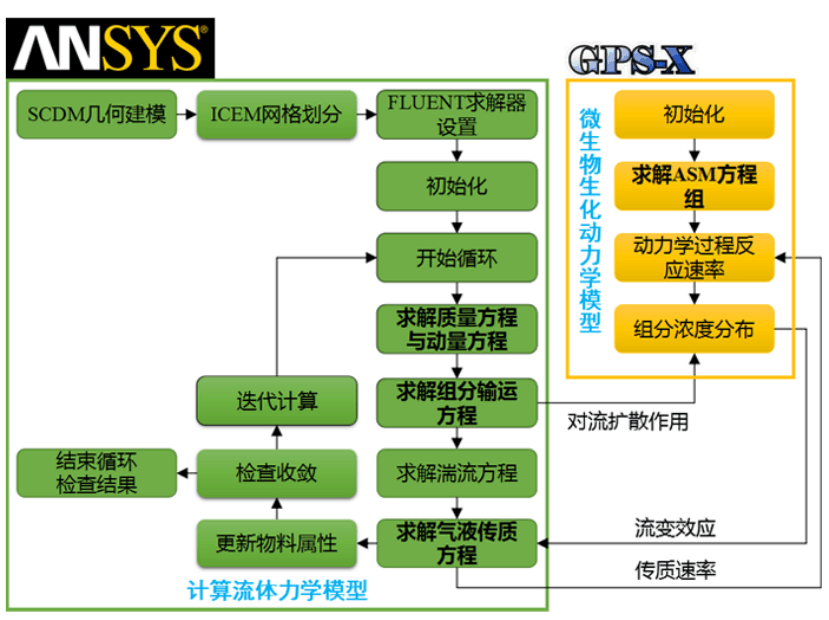

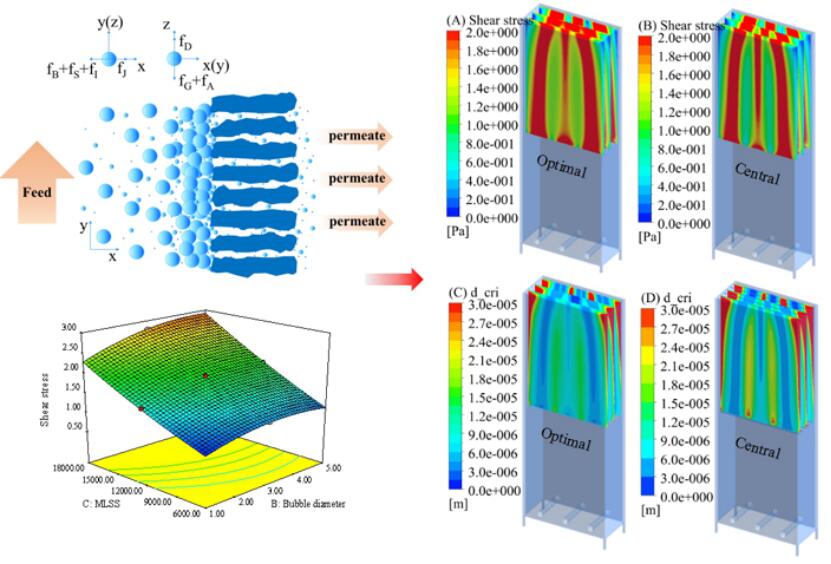

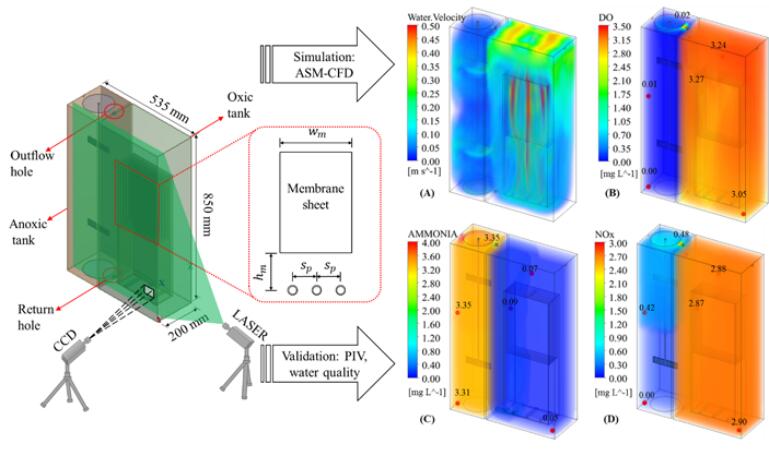

黨的十九大以來����,在我國大力踐行“建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計”理念過程中,污水處理與資源化在模式和技術手段等方面有了長足的發展。發展膜法水資源再生利用可以根本上解決水污染和水資源短缺難題����。膜生物反應器(membrane bioreactor, MBR)占地面積小�����、出水水質好,但是如何有效控制MBR膜污染是長期面臨的難題。對此,長沙理工大學和中國科學院生態環境研究中心的科技人員從MBR流場與傳質特征開展研究,得到了適于各類MBR多尺度空間結構的混合網格劃分方法����、多相流和湍流模型參數�����;基于GPS-X,建立了細菌-藻類的動力學模型參數靈敏性分析和率定方法,開發了適于MBR的CFD多場耦合模型�;提出了MBR放大過程中膜污染和能耗動態變化的機理與調控機制���,根據雷諾相似原理對MBR特征結構進行了放大�,闡明了水平和豎直方向結構對不同尺度MBR流態的影響機理,研制了自驅動立體循環MBR�����,能耗大幅度降低��,系統脫氮除磷效率顯著提高(>90%)���。發表論文16篇�����,其中SCI收錄6篇,EI收錄2篇�����,累計影響因子>30��。項目成果受到同行專家、相關企業的高度關注和認可��,在湖南長沙���、北京�、山東膠州等地MBR污水處理工程以及MBR組件構型的創新設計中得到廣泛應用。

2����、MBR磁性炭材料的制備及對水中新型污染物的吸附特性和降解機制

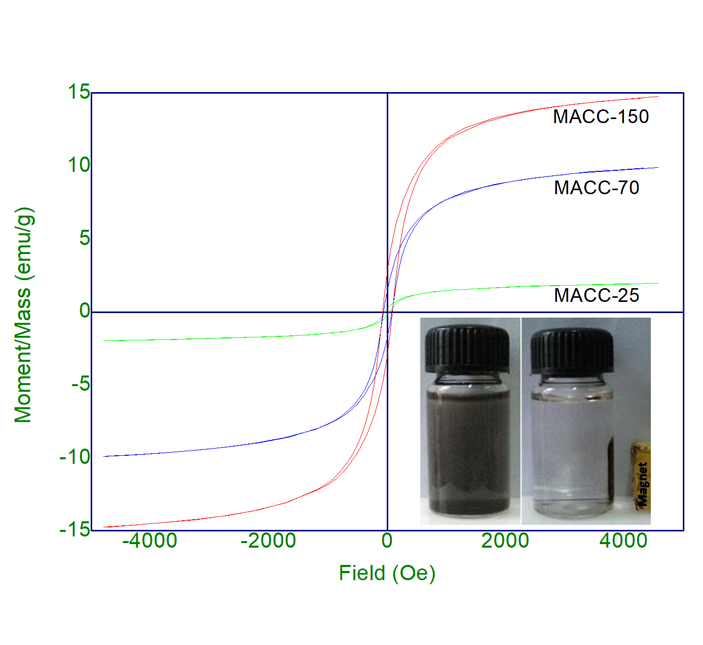

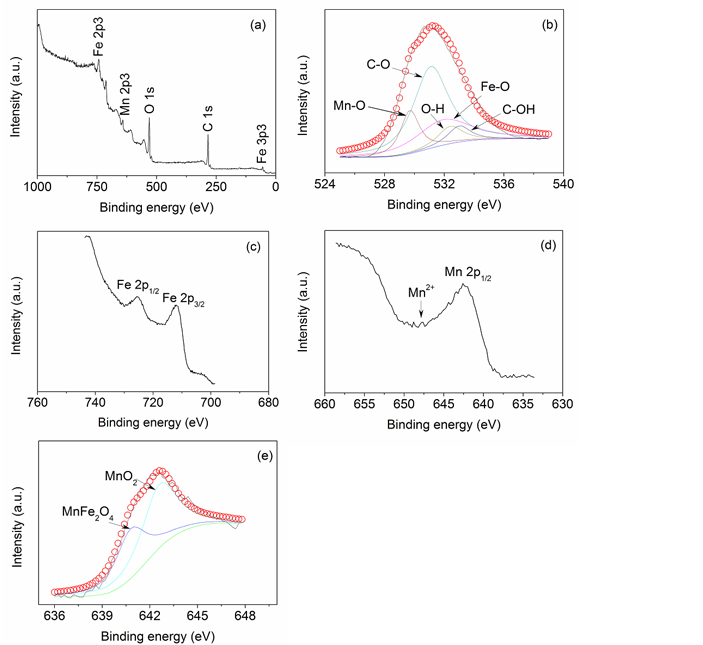

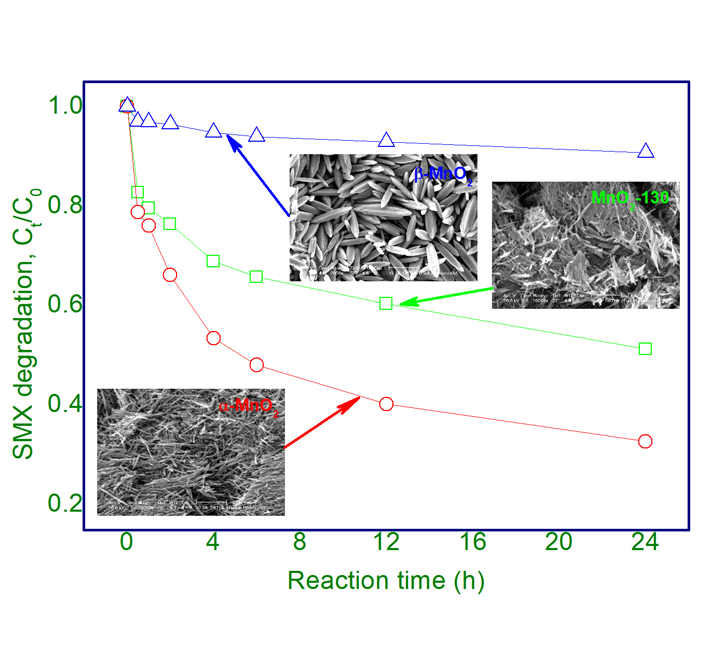

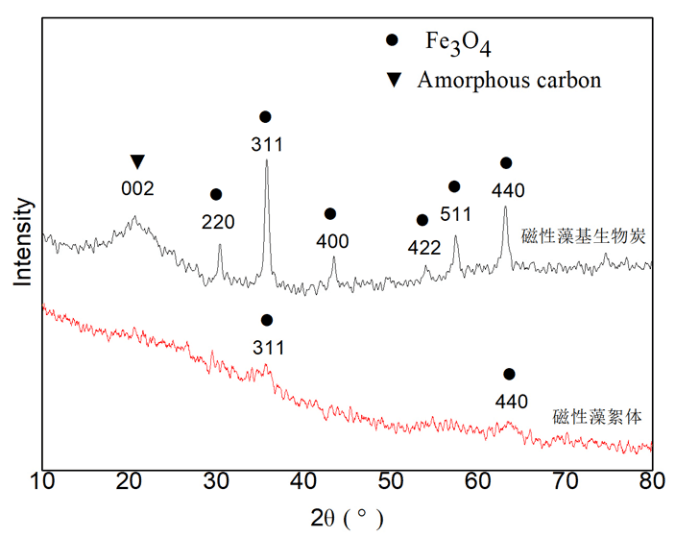

(1)采用化學共沉��、水熱合成、熱解和氮氣氛圍高溫煅燒等方法成功合成了表面負載或炭內包含鐵錳氧化物納米顆粒的磁性炭材料以及幾種納米棒形態的MnO2催化氧化材料;通過表征分析明確了水熱溫度和碳化溫度條件為合成不同催化氧化材料以及磁性炭材料的關鍵因素�����。(2)優選出來的磁性炭對水溶液中磺胺類藥物都具有良好的吸附性能�����;探明了磺胺類藥物在磁性炭材料吸附處理中的反應動力學等吸附機理以及催化氧化處理的協同作用機制����;研究了磁性炭材料的再生性能和重要水環境因子對其吸附的影響與作用機制����。(3)通過對MnO2納米棒的晶型、微結構以及表面氧物種等物化特性的表征分析�,證實了表面氧物種是影響其催化氧化性能的主要因素��;結合運用數學模型擬合�,初步揭示了鐵錳氧化物催化雙氧水降解磺胺甲噁唑的氧化機理和途徑。上述幾種復合材料對水中新型有機污染物實現“先富集����,后降解”的去除目的��。研究結果已經分別在“Clean-Soil, Air, Water、Environmental Science and Pollution Research�����、Journal of Molecular Catalysis A: Chemical�����、化學進展和水處理技術”上發表���,其中4篇SCI�����,1篇CSCD。

3�����、磁絮凝去除藍藻及相關污染物的特征與藻渣資源化方法

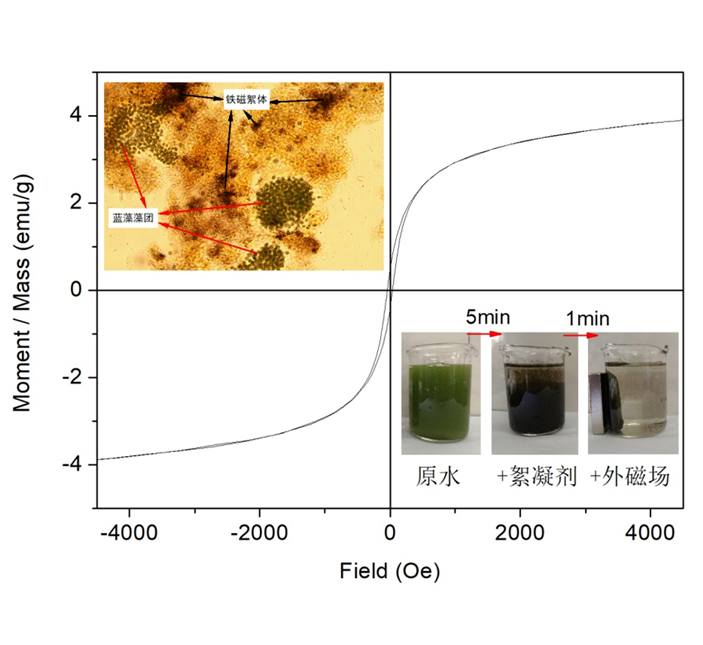

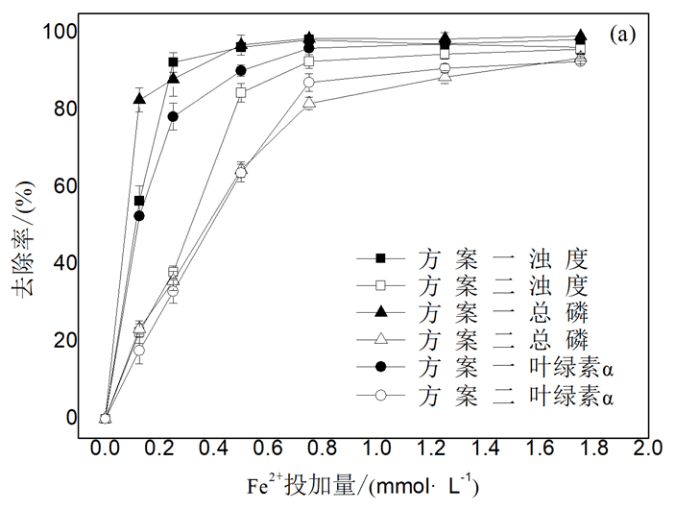

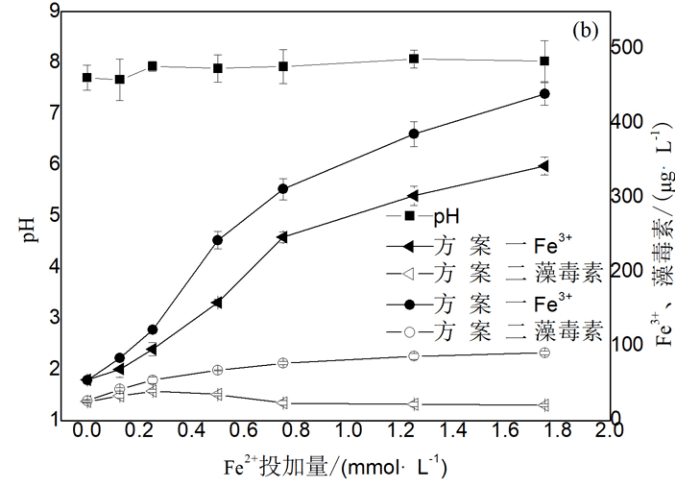

探討了在外磁場作用下亞鐵鹽+鐵鹽(方案一)和亞鐵鹽+高錳酸鉀(方案二)對水中銅綠微囊藻的去除效果及機理。方案一的去除效率以及藻毒素的控制效果優于方案二�,鐵鹽絮凝劑對藻團表面的親水性EOM影響較小���,KMnO4的強氧化作用使表層EOM脫落并損壞藻團結構從而造成藻毒素釋放����。水溫�����、高嶺土濃度以及藻絮體表面Zeta電位的變化對濁度和葉綠素的去除效果影響較小,TP去除受上述因素影響較大且與藻絮體表面Zeta電位的變化趨勢一致�,可推斷銅綠微囊藻和TP的主要去除機理分別為網捕卷掃作用和靜電吸附作用��。(2)公開了一種制備磁性藻基生物炭的常溫預處理-水熱炭化方法,成功制備出磁性藻基生物炭�����,無需干化預處理�����,能高效處理高濃度富藻水和含水率高的藻泥/藻渣���,反應條件溫和���,制備過程不產生二次污染�����,操作簡單,綠色環保�,是一種符合低碳理念的藻類資源化利用方法����。初步研究結果已在“環境科學與技術”(CSCD)上發表�����,申請發明專利一項����。

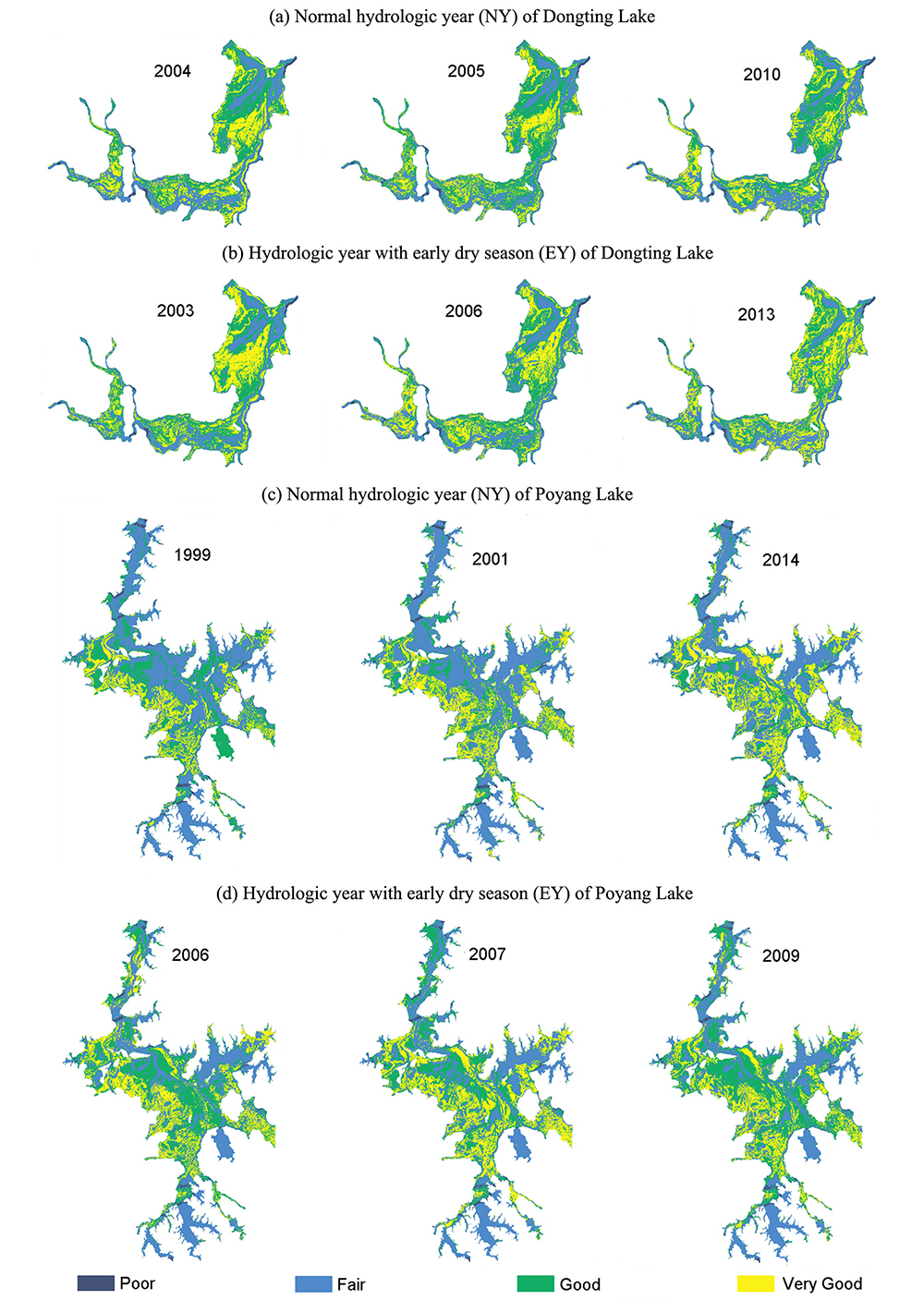

4�����、濕地高光譜遙感圖像不確定樣本分類方法研究

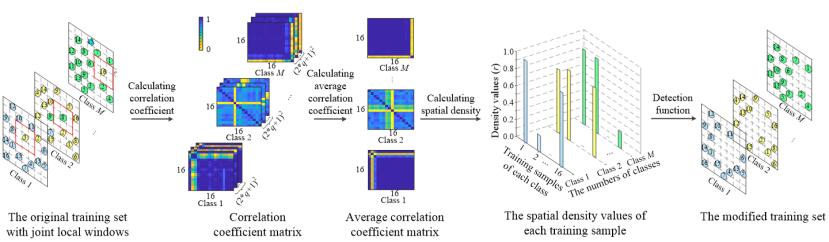

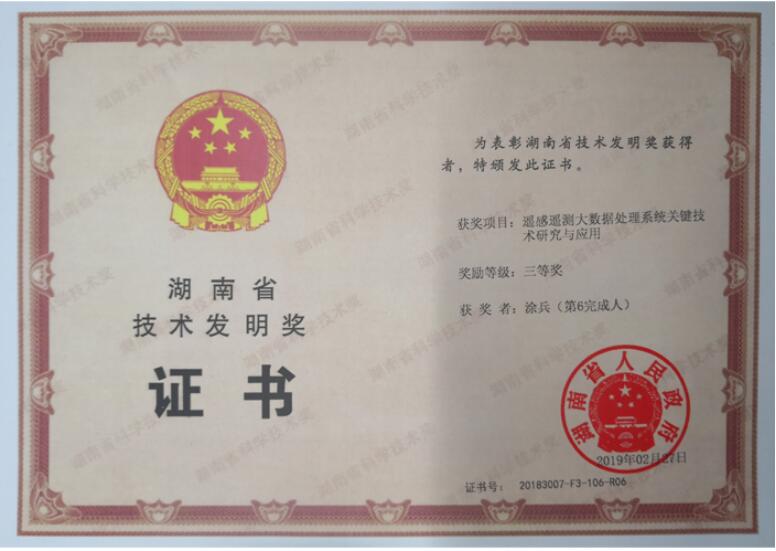

濕地具有區域差異顯著、生物多樣性豐富等特點,且存在一些通達性較差的場景�����。同時���,濕地地物種類繁多�����,相互交錯����,且受季節氣候影響較大��,導致濕地地物類型在標記過程中難免存在錯誤標記的類別��,這些問題都給洞庭湖流域濕地典型植被分類造成了巨大難度。由于遙感技術可以利用地物的反射光譜信息進行監測,成為濕地遙感監測的首選方法��。高光譜遙感具有光譜分辨率高�����、波段連續�����、波段數目多、光譜信息數據量大的特點,為濕地植被類型的精細分類與識別提供了可能。因此,結合遙感技術的強大功能�����,課題組開展了洞庭湖濕地不確定樣本分類方法研究���。提出了基于峰值密度聚類的不確定樣本分類模型�����、空間峰值密度聚類的不確定樣本分類模型��、加權自適應空間特征表示的峰值密度聚類不確定樣本分類模型、基于局部可達距離及局部可達密度策略檢測不確定樣本分類模型,通過系統深入的研究有效解決了濕地不確定性分類樣本問題��。研究成果受到國內外同行的高度關注���。申請國際發明專利5項�,獲計算機軟件著作權2項;發表研究論文32篇����,其中SCI收錄28篇�����,EI收錄2篇,2篇論文入選ESI(1%)高被引論文�����;培養碩士研究生9名����。該成果榮獲2019年度湖南省技術發明三等獎����。

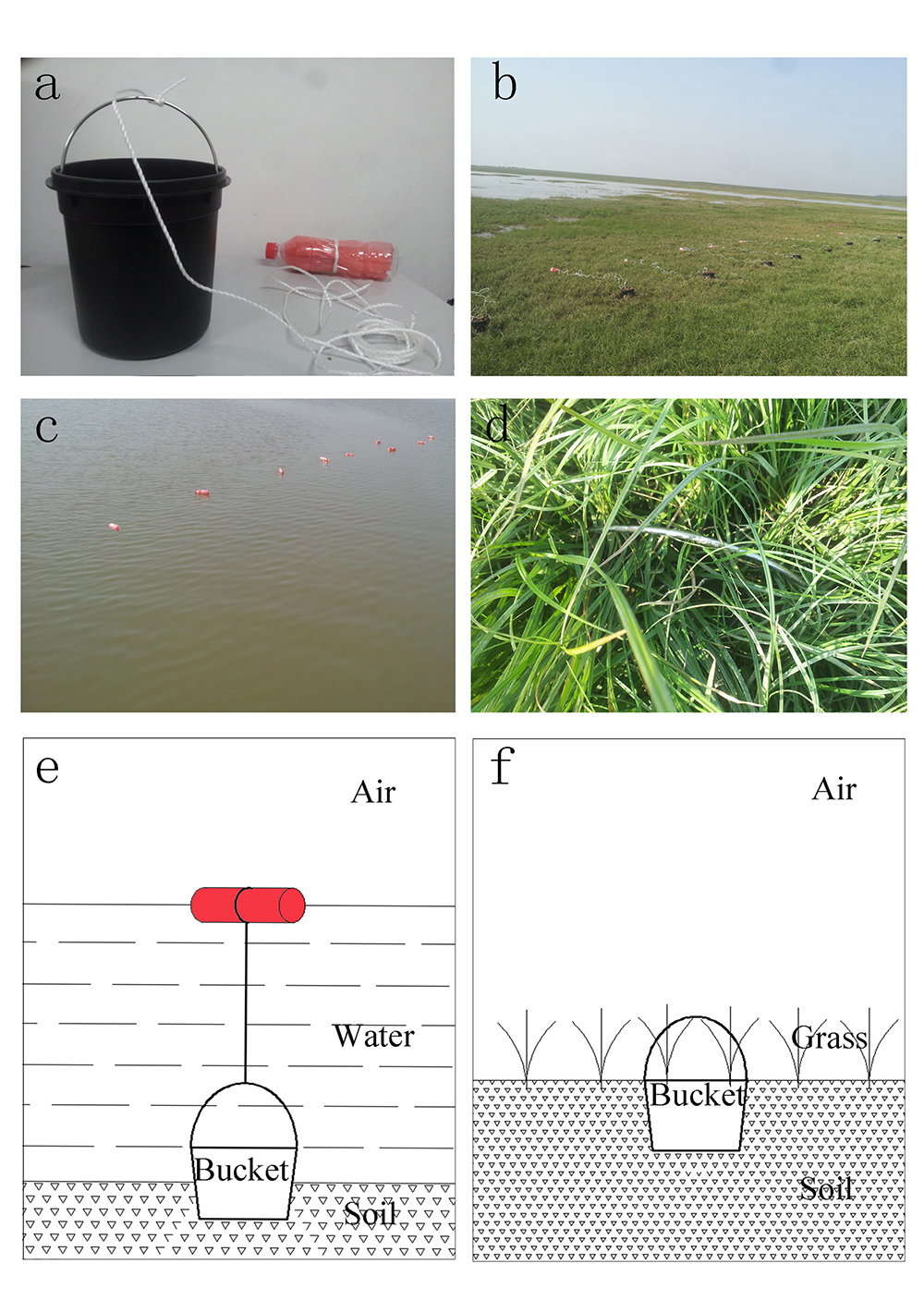

5、濕地生態環境修復及生態系統演替

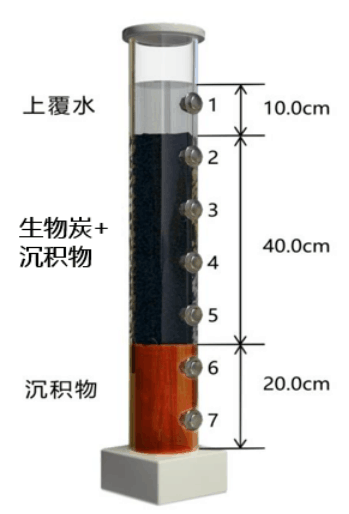

濕地作為全球最富有生物多樣性的生態系統之一��,具有調蓄洪水����、調節氣候及生態服務等功能。受氣候變化及人類活動影響�����,全球濕地的水文條件大多發生了顯著變化���,水文條件的變化將對濕地生態系統演替產生重要影響���,并可能影響濕地生態系統功能和可持續發展��。很多濕地出現了生物多樣性降低��、物種滅絕等生態問題,以及水體富營養化����、重金屬和難降解有機物污染等環境問題�。為此��,長沙理工大學武海鵬博士等開展了(洞庭湖等)濕地生態環境修復及生態系統演替相關研究�,包括:1)濕地生態保護與修復:研發濕地生態保護與修復技術�,科學制定生態保護與修復方案,研究生態保護與修復效果及生態效應���;2)濕地環境污染治理:研究濕地水體和土壤/底泥中的重金屬、難降解有機物���、氮、磷等污染物來源及分布���,開發人工濕地、浮床��、生物炭���、堆肥等污染治理技術�;3)自然及人類擾動條件下濕地生態系統演替規律研究:利用分子生物學、遙感解譯等技術��,通過野外調查和實驗��,研究自然及人類擾動(氣候變化�、水利工程建設運營�、農業開發等)條件下洞庭湖等濕地微生物、浮游生物��、植物�、景觀格局、鳥類生境等的演替規律�����,為濕地生態環境保護提供科學依據��。研究取得了一系列成果:獲得國家自然科學基金�����、國家重點研發計劃、中央級公益性科研院所基本科研業務費項目����、重點實驗室開放基金等項目資助����,出版專著1部��,發表SCI論文50余篇(多篇入選ESI高被引/熱點論文),授權國家發明專利10余項。

6����,水體-底泥中新型特征污染物分布�、綠色高效治理技術及應用研究

環境水體及底泥中新型特征污染物在直接或間接危害人們的健康����,不斷被全球所關注,而相關的檢測方法和處理技術亟待增強,對此長沙理工大學的科研團隊歷經多年科技攻關,開展了河湖水體及底泥中特征污染物的監測研究�����,研發了一系列綠色經濟的處理新材料��,形成了一系列高效處理新方法���,取得了一系列科研新成果����。

(1)開展了河湖環境水體及底泥中各種特征污染物(如重金屬��、抗生素���、微塑料���、阻燃劑等)的調研和監測����,積累了寶貴的第一手資料���,為后續環境治理和生態修復提供基礎����;

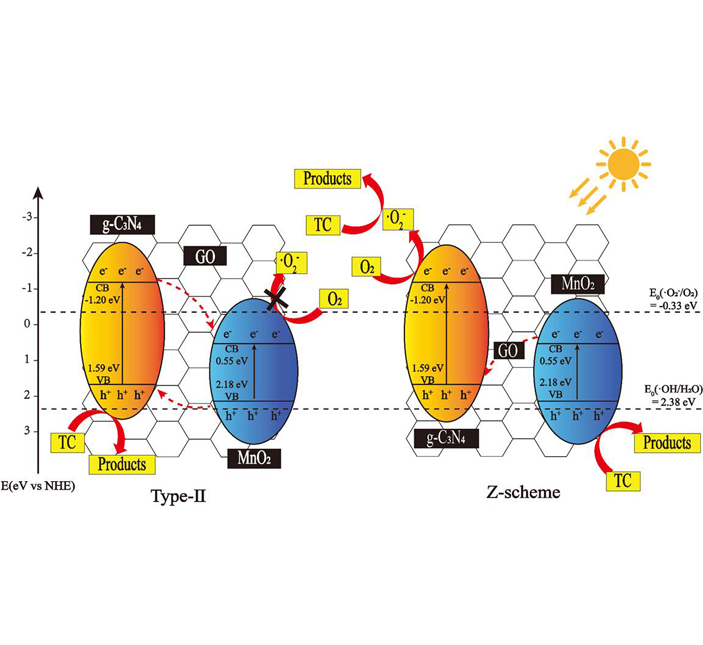

(2)篩選了一系列微生物(如超累積植物內生菌��、銅綠假單胞菌等)和生物酶(如漆酶)���,利用農業廢棄物或廉價易得的材料進行固定化制備生物吸附材料����,用于重金屬或有機物復合污染廢水的處理,高效且經濟��;(3)制備生物炭復合材料�����,用于強化洞庭湖底泥中難降解鹵代有機污染物脫氯降解���,效果優良�,有望應用于實際底泥的修復����;(4)研發了一系列高效的復合光催化材料,用于水體中抗生素的去除,效果優良且重復利用率高,為實際水體抗生素的去除提供技術支撐。

相關研究已獲國家和省級多個基金項目的資助,已發表相關科研論文20余篇(SCI 6篇),已申請國家發明專利20余項(授權8項)��,已培養碩士研究生10名�,合作培養博士研究生1名,并與相關環保企業建立了良好的技術合作關系。

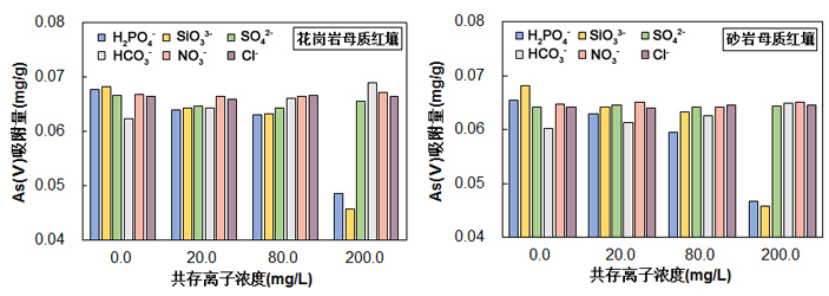

7����,土壤和地下水污染防治與控制的生態技術研究

作為地球表部圈層彼此聯系���、相互作用的子系統,土壤和地下水系統發揮著能量傳輸和物質循環的生態功能��,是保障人類生存和發展的重要物質基礎��。在人類文明高度發展的今天����,水土環境惡化已嚴重制約社會經濟的可持續發展����。秉承“節約優先、保護優先和自然恢復”的理念�����,研究和開發土壤和地下水污染的生態修復技術符合國家“生態優先��、綠色發展”的發展戰略����。主要研究內容包括:

(1)土壤和地下水中污染物的遷移轉化機制

研究重金屬在土壤和地下水中的賦存形態���、遷移轉化規律及其影響因素���,為土壤和地下水污染治理技術的開發積累基礎�。

(2)土壤重金屬污染的植物修復技術

開展重金屬超富集植物調查,研究超富集植物對土壤重金屬的積累機理��,并通過土壤改良���,改善植物富集重金屬的效果��。

(3)基于天然材料和工業廢料的礦山固體廢棄物的穩定化處置研究

以粘土����、火山灰�����、石灰石和粉煤灰等為材料,開展鉛鋅尾礦和含汞廢渣等礦山固廢的穩定化處置研究。

(4)礦山酸性廢水的源頭控制與生態治理綜合技術

根據礦山廢水的多源性�,研究控制廢水產生的綜合控源策略�����,并開發以石灰石溝(床)和生態滲透壩為主的酸性廢水生態治理技術。

研究成果已發表在Environmental Science and Pollution Research�����、Water Air and Soil Pollution和地球科學——中國地質大學學報等刊物,其中SCI2篇����,EI3篇����。

8���,湘江長沙段微污染水源水現狀及磁性炭/超濾工藝應用

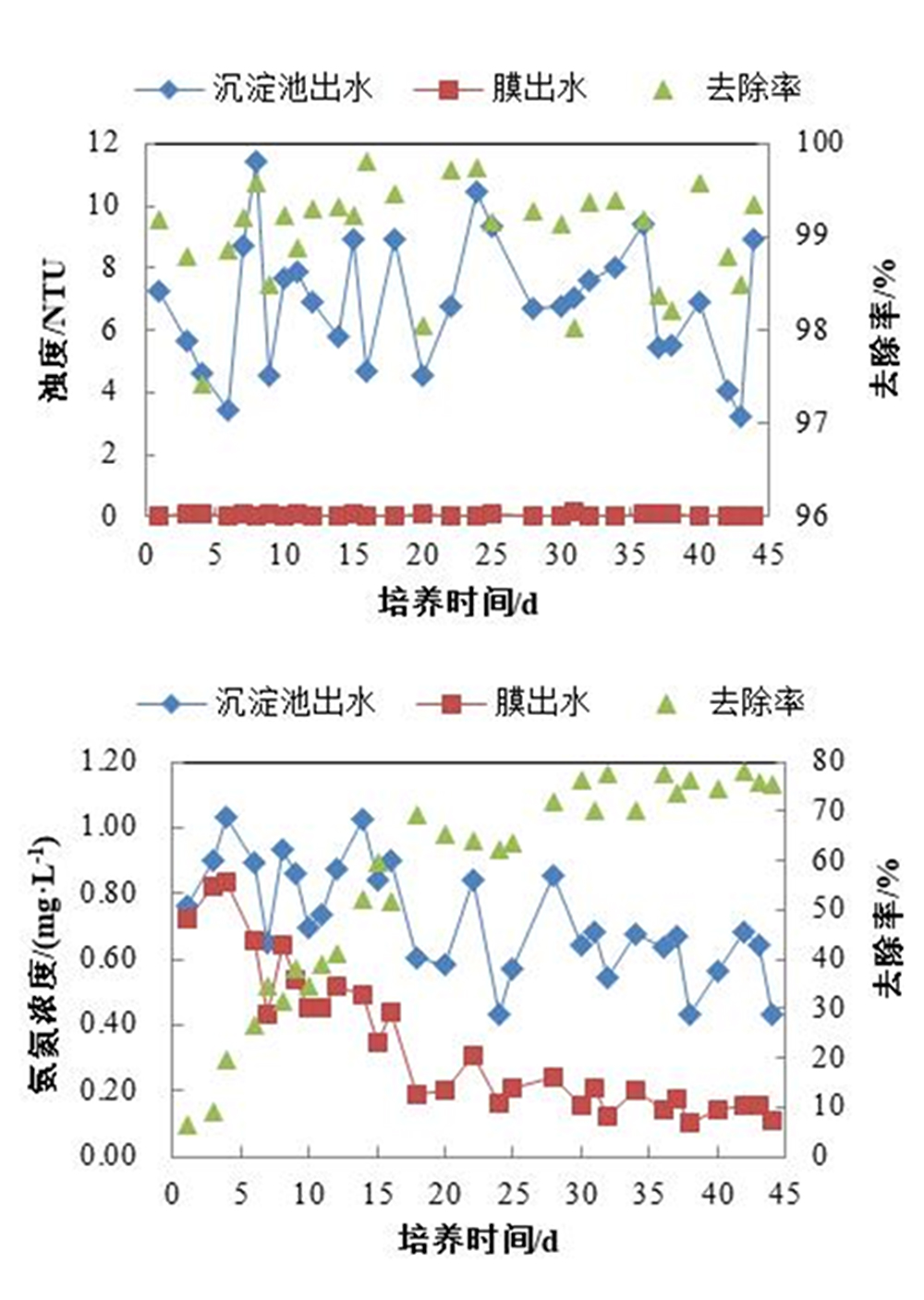

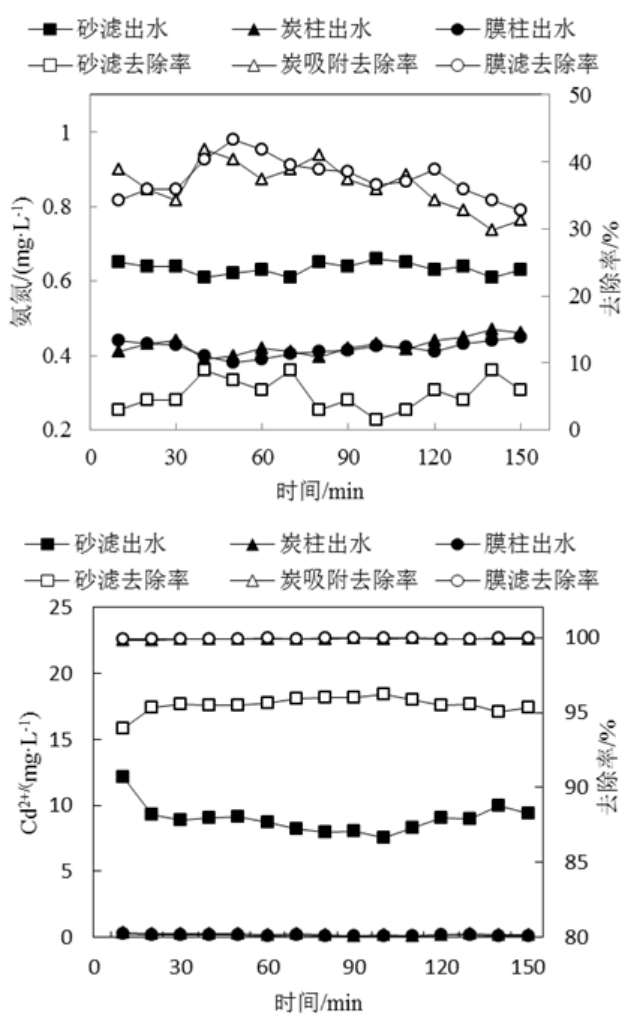

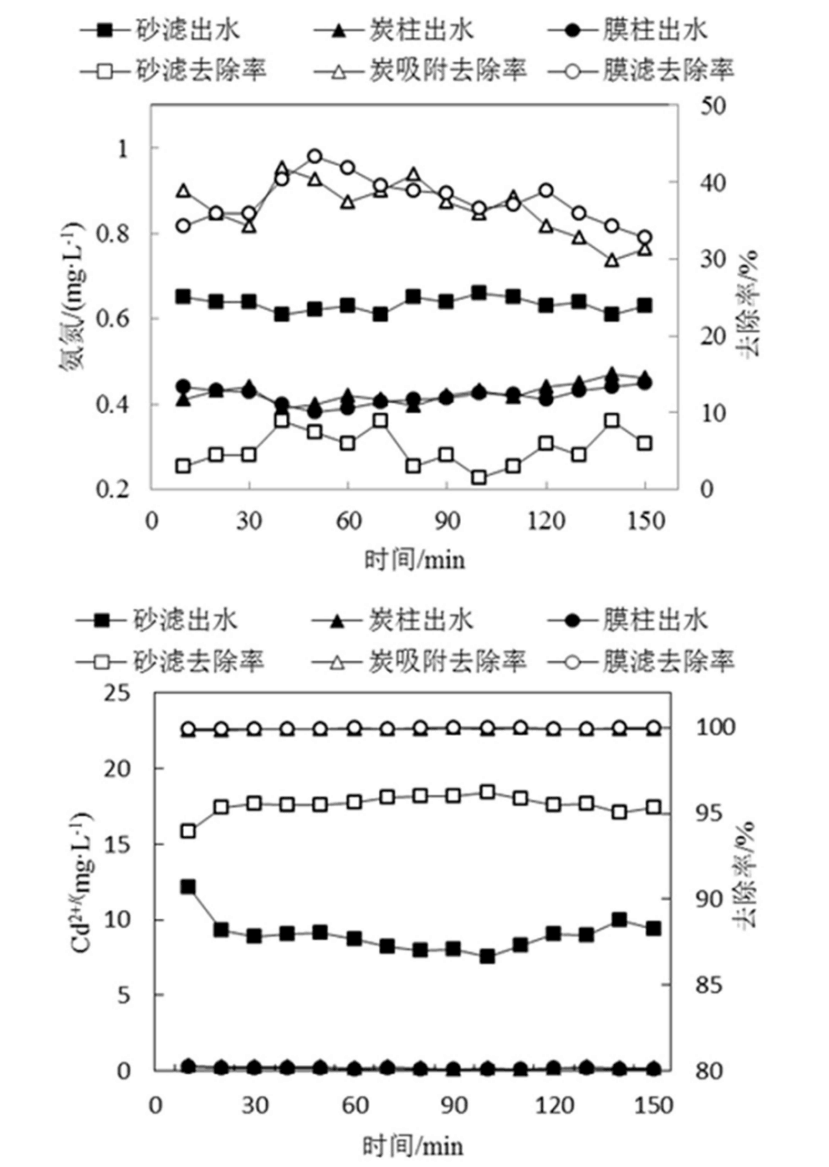

(1)對湘江長沙段水源水的微污染現狀進行了調查���,得到了該段不同取樣點的污染指標數據�,分析了造成河段微污染狀況的原因。采用PAC-UF小試裝置處理了湘江微污染水源水��,結果表明�,該工藝穩定運行期間,濁度���、氨氮����、CODMn和UV254的去除率分別為99%、72.10%����、46.18%和40.39%�,出水滿足飲用水衛生標準的要求�;工藝系統中的亞硝化菌群和硝化菌群經過10~15 d的馴化周期后,可以保持穩定的除氮效果�����。(2)提出了用磁性炭取代粉末活性炭聯合超濾膜去除水中氨氮��、有機污染物和微量鎘的新型組合工藝��。該組合工藝運行穩定,對水中濁度、TOC和Cd的平均去除率分別為97.5%�����、59.0%和99.9%�,出水水質滿足《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)的要求。該工藝有望成為高效處理含鎘微污染水源水以及應對水體重金屬突發性污染的新型凈水技術。研究結果已經分別在“Applied Surface Science��、中國給水排水和水處理技術”上發表��,其中1篇SCI�����,2篇CSCD。

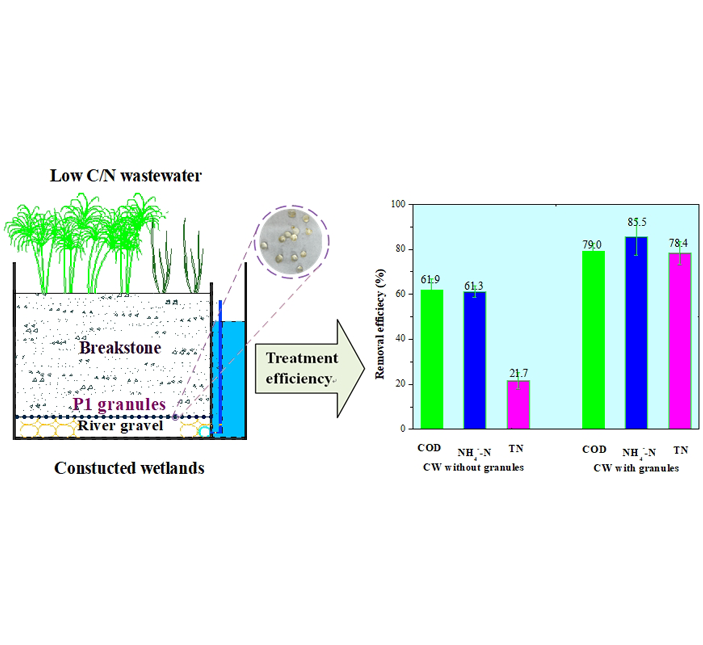

9����,水平潛流人工濕地強化去除富營養化水體中氮素的關鍵技術研究

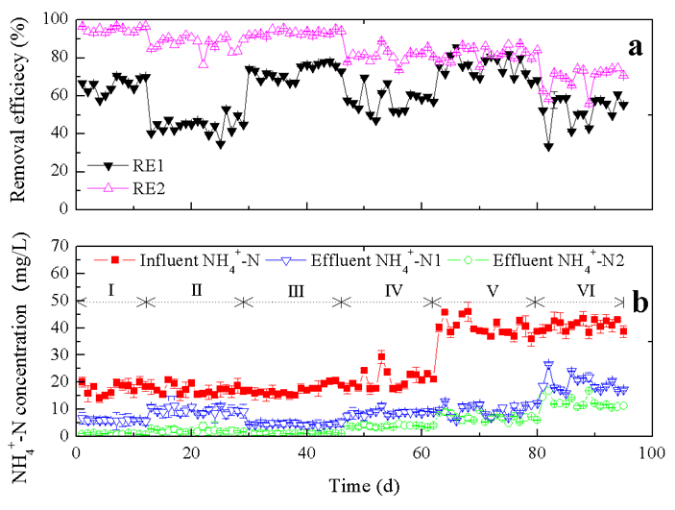

低C/N污水進入水體后���,引起水體富營養化加劇,使水生生物多樣性破壞����,進而造成水生生態系統喪失自我維持���、自我調節能力與系統平衡穩定性����,并最終導致水生生態系統的破壞和環境問題的加劇����。人工濕地技術應用于實際低C/N污水的處理時,存在著反硝化階段可利用性碳源不足及長期運行時微生物活性降低等重要限制性因素的影響���。為有效解決上述難題,本研究在水平潛流人工濕地基質層中引入自主研發的反硝化細菌與外加碳源(谷殼)共固定化小球�,并充分利用其綜合優勢�����,開展以下研究:(1)固體碳源的預處理研究及反硝化菌的篩選��、培養與鑒定。研究固體碳源的表面結構以及釋碳規律和持久性����、穩定性等����;反硝化菌生長的影響因素���、擴增培養和微生物學形態及種屬鑒定���。(2)共固定化小球的制備及材料表征��。對菌種的固定化方式、固體碳源和菌種配比���、影響因素等進行深入研究,并對其進行表征與測定�����。(3)共固定化小球對低C/N污水強化脫氮的機理研究����。將共固定化小球引入系統基質中,考察關鍵影響因素對水體中氮素的去除性能影響���,通過研究固定化微生物在基質中生物膜的形成機理、固定化微生物對氮素的去除機制�、水生生態系統的調控原理�����、固定化微生物與水生生態系統的相互作用機制,以及植物�����、固定化微生物和固體碳源除氮的協同作用機制��,揭示人工濕地去除富養化水體中的氮素的過程機理�,實現人工濕地對低C/N污水的強化脫氮���;同時也實現了廢物資源化利用�,保護水環境。