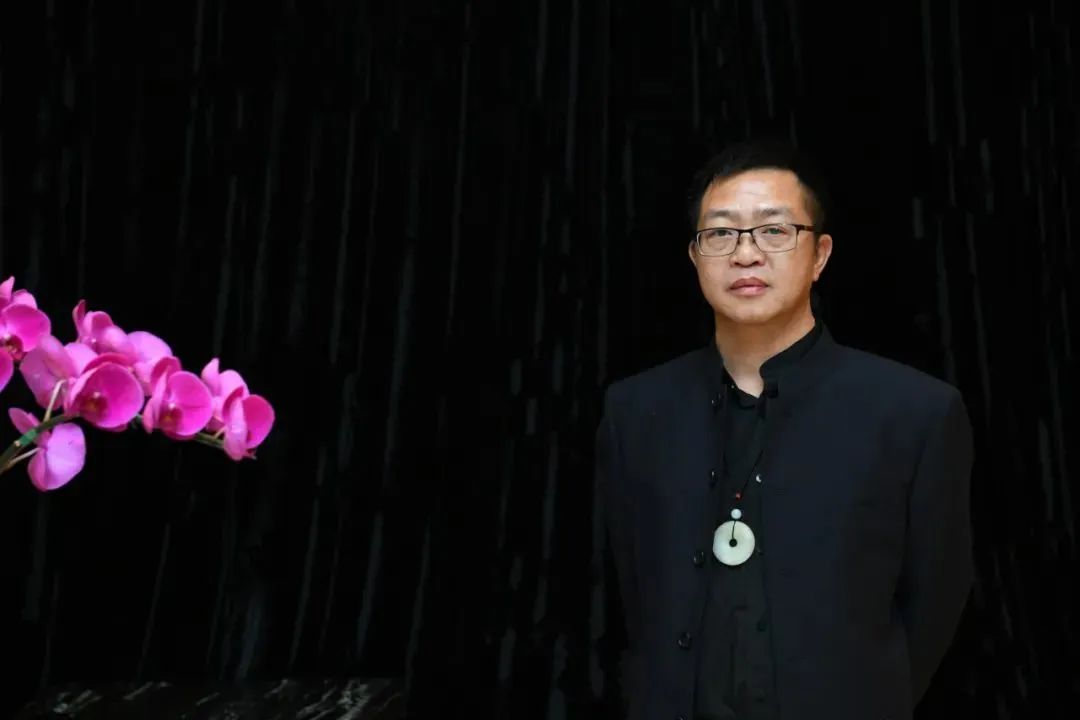

廖爭光喜歡行書和楷書。字如其人,他是一個中規(guī)中矩的人,沒有藝術家那種特立獨行,標新立異。這也是長期工作的需要和結果。廖爭光是一個老師,先教數學,后教書法;先教中學,后教大學。1991年,廖爭光從長沙理工大學(原長沙水電師范學院)數學系畢業(yè)后,先后在楊梅山礦子弟學校、羅定職業(yè)技術學院、東莞職業(yè)技術學校、中山大學等學校教數學和書法。

廖爭光從教數學轉行到教書法,不是因為他數學教不好,他的數學造詣很高,曾經是一個優(yōu)秀的數學老師,1993-1998年,連續(xù)五屆六次獲廣東省青年數學教師比武、說課比賽一等獎;1999年獲全國高校工作委員會組織的青年數學教師教學比賽一等獎、說課比賽二等獎。

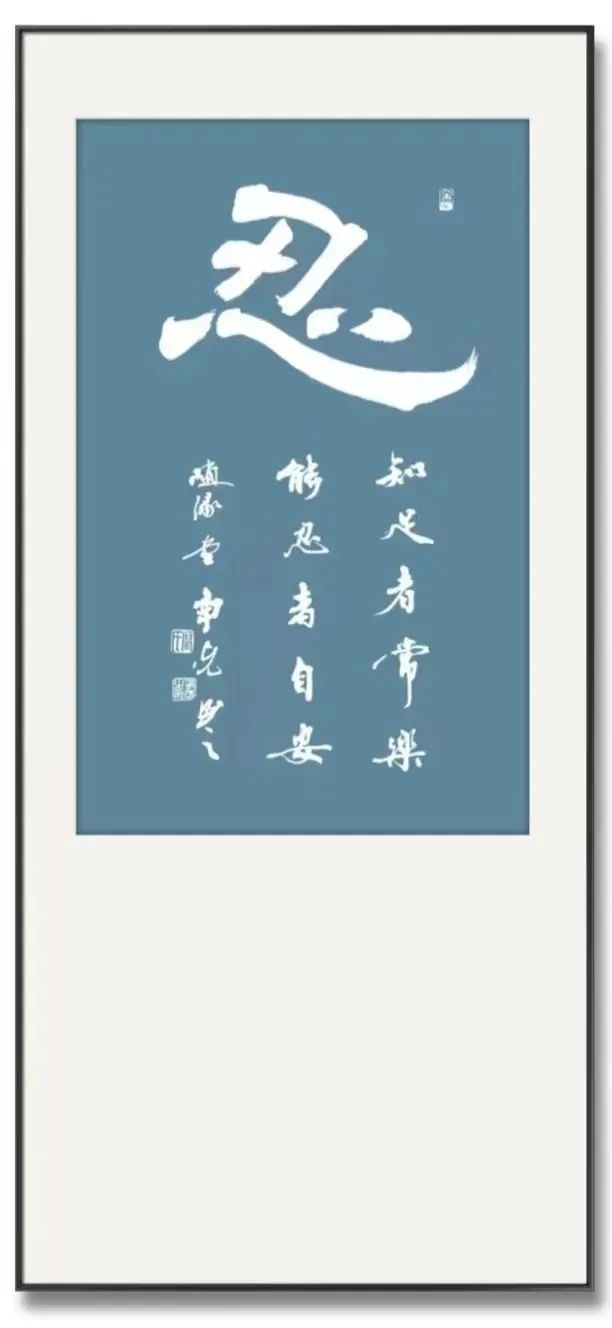

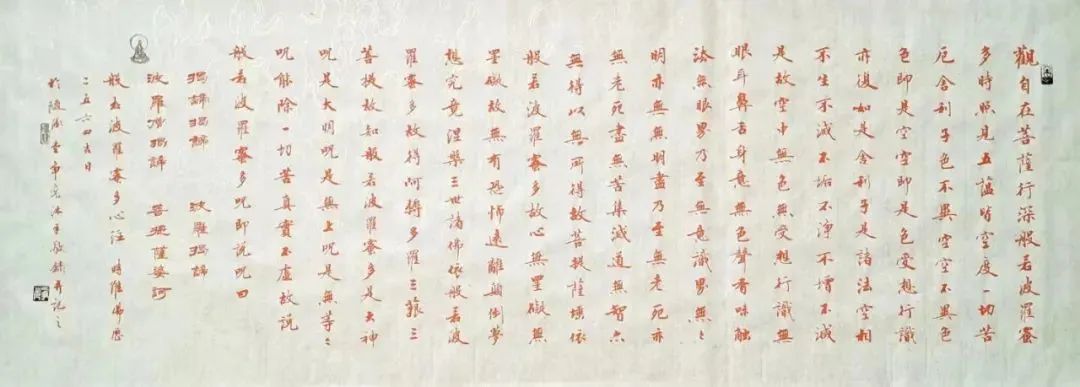

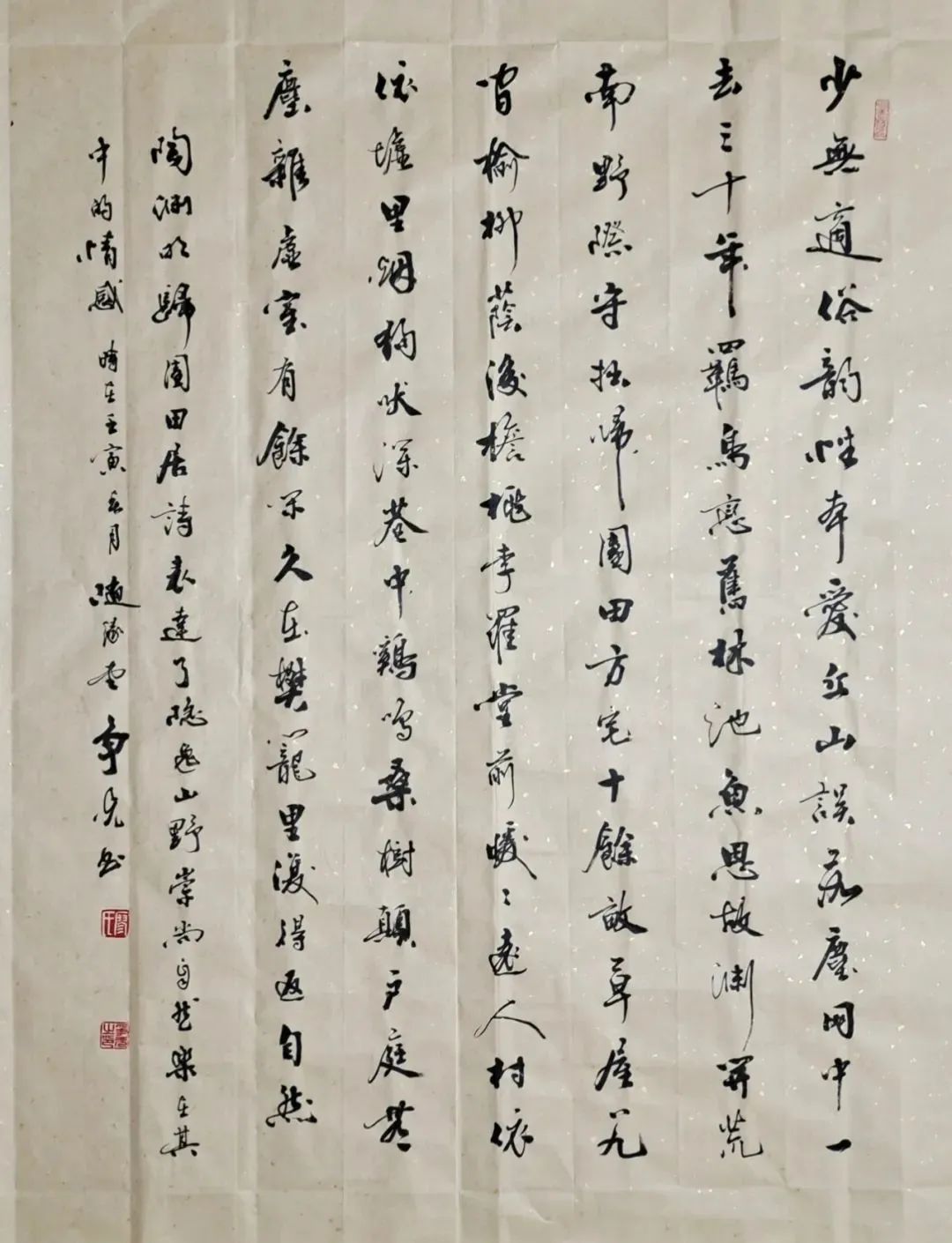

可相比于數學教學,廖爭光更愛書法,在書法上的造詣更高,成就更大,現(xiàn)在還擔任長沙理工大學書法客座教授、中國長征文化促進會藝術顧問等職,他創(chuàng)作的書法作品多次參加省、市及全國展覽并獲獎,其中14幅作品被美國加州大學等圖書館收藏,數以千百計的作品被全國各大企業(yè)收藏。

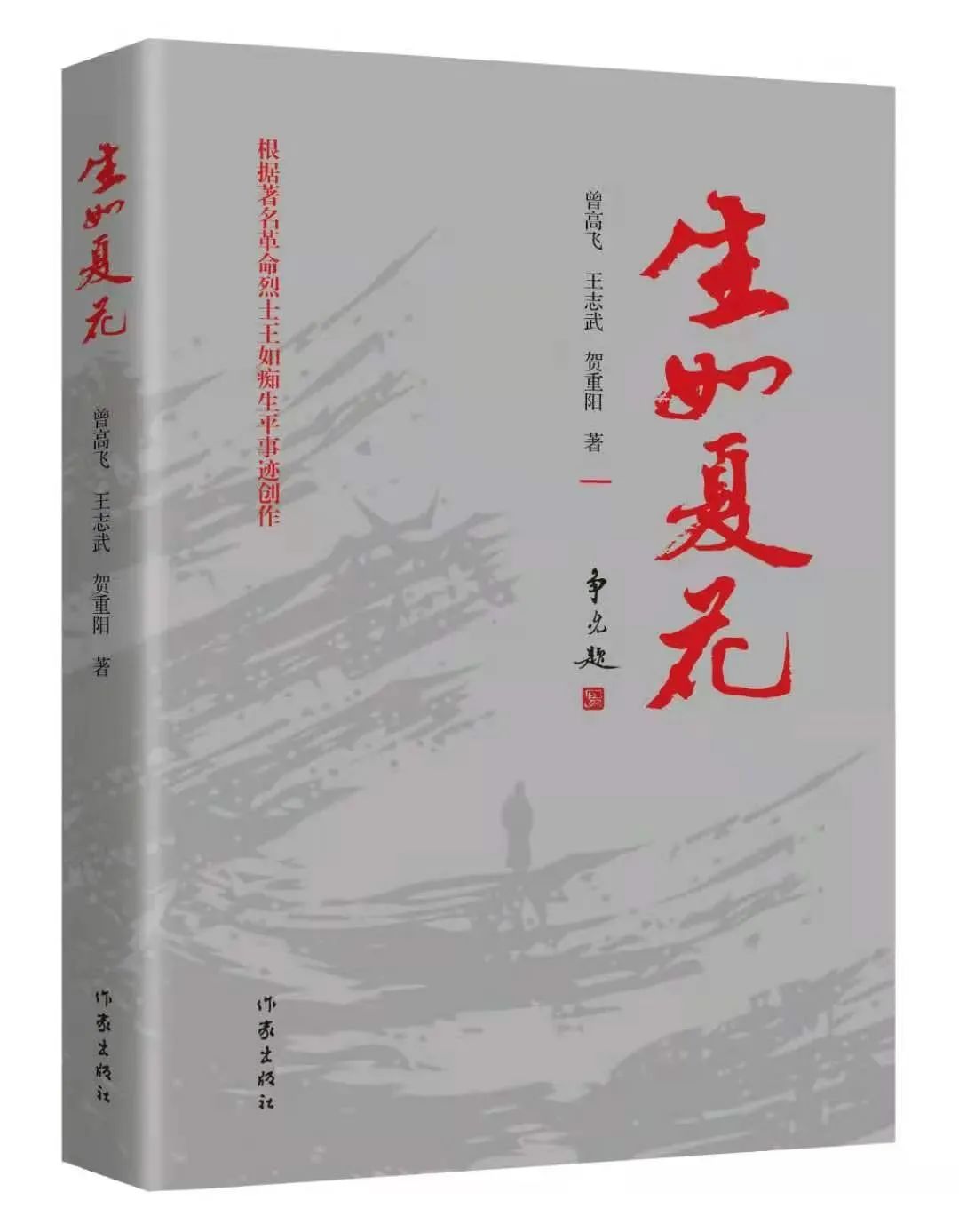

2021年底,曾高飛校友在作家出版社出版長篇歷史小說《生如夏花》。為了給書增光添彩,曾高飛認為此書必定要有一個精美的封面風風光光地出版。一本書的封面上,書名,猶如那人的眼睛,是書心靈的窗戶,若是寫好了可如明眸漸開橫秋水,一眼便能直擊讀者心靈,所以書名由誰來寫不可馬虎。曾高飛將自己所熟知的幾十位書法家的名字列于紙上,經過慎重考慮一個一個排除,最終一整張4A紙的名字只剩下了三個字:廖爭光。

曾高飛將自己的想法告知廖爭光后,廖爭光慨然應允,當天就給曾高飛題寫了橫豎兩幅“生如夏花”。2021年11月份,《生如夏花》上市發(fā)行,在廖爭光題寫的漂亮書名加持下,封面熠熠生輝,很是吸眼奪目。

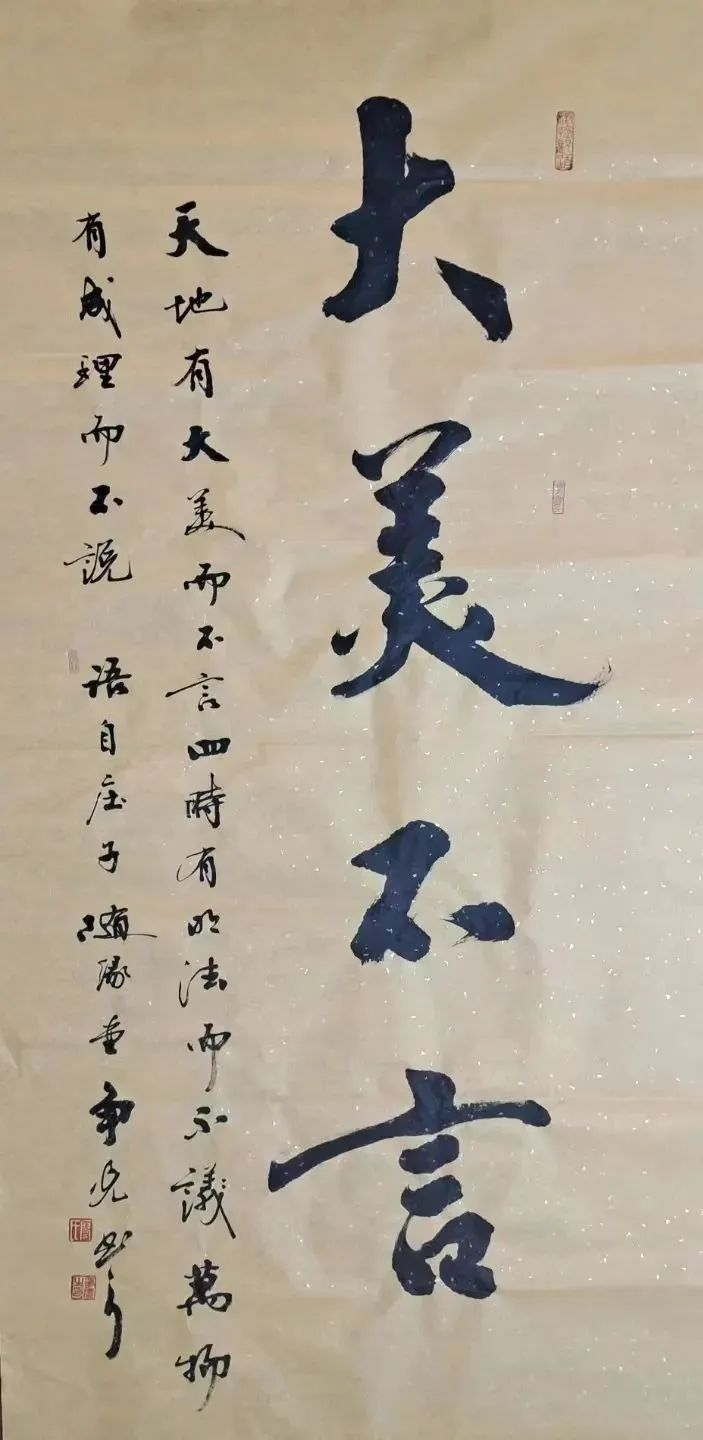

廖爭光認為,把字寫好,是做好老師的本分,多年教書生涯,讓他在書法上受益匪淺,老師在黑板上板書,學生在下面看,不把字寫好,廖爭光覺得很丟人。廖爭光認為自己的字,有兩個鮮明特點,一個是傳統(tǒng),一個是流暢。

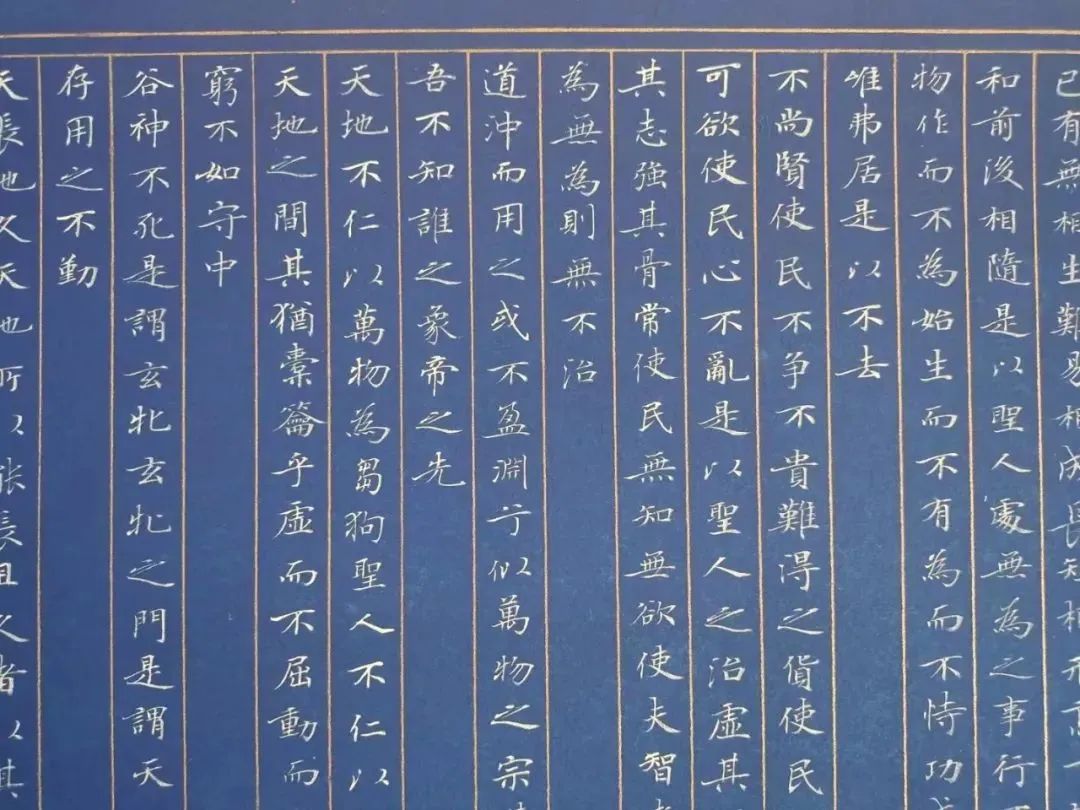

傳統(tǒng)就是傳承,就是從歷代書法名家中汲取精華和營養(yǎng)。廖爭光欣賞王羲之、顏真卿、趙孟頫、柳公權等名家大師的作品,喜歡臨摹他們的帖子。廖爭光說,文化藝術,傳承很重要,他不喜歡“站不穩(wěn)就開始跑了”。只有博采眾長,把大師的精華吸收了,才能功到自然成,厚積薄發(fā),推陳出新,自成一家。

自成一家是很多文化藝術大師追求的終極目標,自成一家就可以開宗立派了。不少欣賞廖爭光書法作品的人,都認為他已經自成一家了。可廖爭光自己不這么認為,他謙虛地說:我離自成一家這個目標還遠著呢,中間還有很長的路要走,還要向歷代前輩多學習,多取經。

廖爭光從小就顯露出了過人的書法天賦,還是一個小學生的時候,因為字寫得漂亮,廖爭光被老師挑選出來,專門為班級、學校創(chuàng)辦黑板報;還是小學生的時候,廖爭光的書法開始漸露頭角,在縣鄉(xiāng)市的書法比賽中獲獎了;還是小學生的時候,廖爭光就開始為街坊鄰里寫春聯(lián)、婚聯(lián)了。

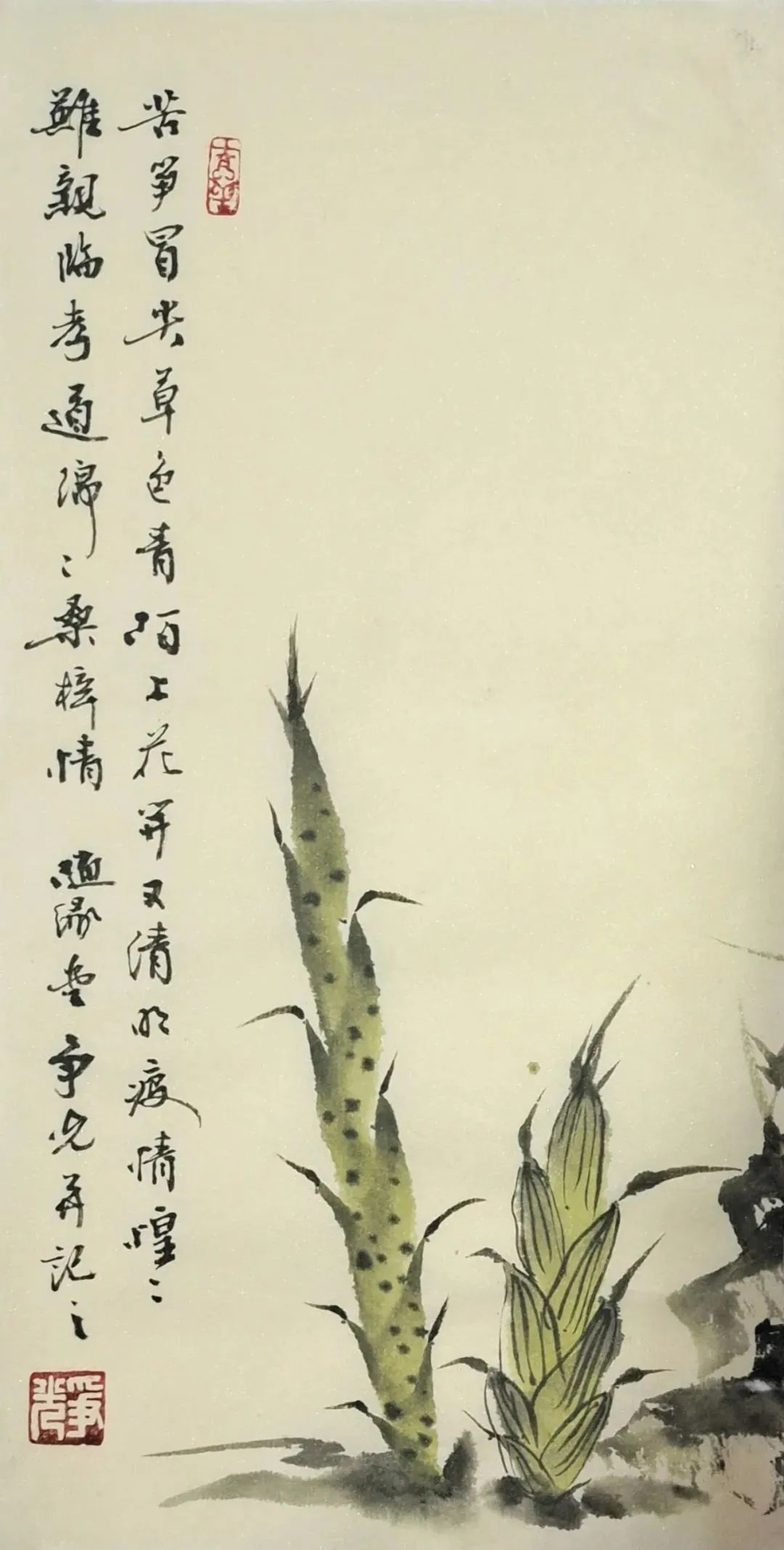

為有更多時間和精力打磨自己的書法作品,提升書法水平,廖爭光把心愛的教學工作辭了,過得更加純粹,更加簡單,一心一意地研究書法,沉浸在藝術世界中,看帖、臨帖、會友切磋、收徒授藝,日子過得有滋味,生活過得有意義,歲月靜好,無欲則剛。

廖爭光是一個率性耿直的人,充滿江湖俠客的豪氣,跟其他書法大師有固定生物鐘,每天要堅持練字創(chuàng)作一定時間不一樣,廖爭光沒有給自己限定一天要在書法上花多少功夫,他靈活地經營自己,管理時間,時間多了,多看多寫;時間少了,少看少寫。這種靈活作息方式,讓他在朋友圈人緣很好,左右逢源,為人處世,做事會友,做到了賓主盡歡——這種情商,在湖南籍文化藝術名家中并不多見。

鳥飛過,要在天空留下痕跡;人活過,要在大地上留下腳印。這種追求,就是讓自己活成發(fā)光體,而不只是一味地索取。在練習書法之余,廖爭光也收門徒,傳道授業(yè),培育書法幼苗。廖爭光收門徒很有意思,有錢也收;沒錢有天賦,也收。在教學過程中,廖爭光盡量做到因材施教,誨人不倦,讓門徒學有所得,學有所成。

廖爭光很自豪,不避諱地告訴筆者,他的門徒中,有些藝術水平甚至比他還高,這是讓他感到最欣慰的事。廖爭光已經活成了發(fā)光體,不僅照亮了自己腳下的路,也照亮了別人,給了別人光和熱。