2017年10月19日 21:51

2017年10月19日 21:51

2017年10月19日 21:51

2017年10月19日 21:51

學院簡介

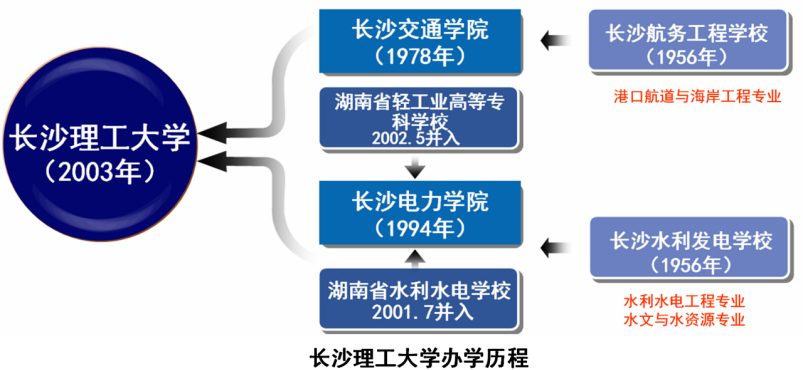

長沙理工大學水利與海洋工程學院是長沙理工大學辦學歷史最久的學院之一,其辦學始于1956年交通部長沙航務工程學校的“港口航道與海岸工程”專業和電力工業部長沙水力發電學校的“水利水電工程”“水文與水資源”專業。2003年4月,經教育部和湖南省人民政府批準,由原國家交通部所屬的長沙交通學院和原國家電力公司所屬的長沙電力學院合并組建成長沙理工大學,隨即成立水利(河海)工程學院。

為貫徹落實習近平總書記關于治水的重要論述,積極對接國家“海洋強國”戰略,全面服務和支撐湖南省“4×4”現代產業建設,全面發揮我校“水利工程”學科優勢和特色,加快新航運工程等新興學科建設,2025年1月,我校原“水利與環境工程學院”組建為“水利與海洋工程學院”。水利與海洋工程學院將全面優化學科戰略布局,進一步彰顯水利與海洋學科專業特色,聚力一流學科突破,聚焦拔尖創新人才培養,完善服務國家戰略和區域經濟社會發展辦學格局。

一、領導關懷

王光謙、付緒銀、毛偉明、杜家毫、李殿勛、毛萬春、謝建輝、吳桂英、朱忠明、張劍飛等領導,以及省教育廳、科技廳、水利廳、交通廳、自然資源廳、團省委等共計30余位領導先后視察學院。

2024年9月5日,全國政協副主席、民盟中央常務副主席王光謙調研時強調,要以更高站位、更寬視野圍繞長江流域防洪安全、供水安全、生態安全和山水林田湖草沙一體化治理,開展深入、持久、系統的基礎研究和創新實踐,加快形成美麗中國建設新格局。2024年5月22日,交通運輸部黨組成員、副部長付緒銀調研時強調,要持續提升學科建設水平,充分發揮高層次人才薈萃、創新資源集聚等優勢,堅定不移推進有組織科研,聚力培養更多交通、水利等領域的拔尖創新人才,為國家基礎產業和基礎設施建設作出更大貢獻。

2023年7月5日,省委副書記、省長毛偉明來到長沙理工大學調研。在洞庭湖水環境治理與生態修復湖南省重點實驗室,毛偉明強調,要用好數字仿真技術,加強防洪場景模擬預測,提高智慧防洪能力水平。2018年時任湖南省委書記杜家毫調研時叮囑學校要充分發揮水利學科優勢,搶抓機遇,更多服務地方經濟發展。

二、學 科

在湖南、江西、廣東和廣西等華南地區,我校“水利工程”學科專業設置齊全,緊密圍繞“江河湖海”辦學,下設港口航道與海岸工程、海洋工程、水利水電工程、水文與水資源工程、水利信息學與數字水利工程、水環境與水生態共6個學科方向,現擁有湖南省唯一“水利工程”一級博士點、“土木水利”專業博士點、“水利工程”博士后工作站,以及“市政工程”二級博士點、“海洋工程”專業博士二級點。在教育部近兩輪學科評估中,我校“水利工程”學科獲均評B-,先后入選湖南省高等學校“雙一流”建設項目“國內一流培育學科”、湖南省十四五重點建設學科,其所屬“工程學”和“環境/生態學”學科均進入ESI全球排名前1%,已形成湖南完整且唯一的“本科/特崗+學碩/專碩+學博/專博+博士后”水利與海洋人才培養與科技創新體系。

三、專 業

港口航道與海岸工程專業:1956年開始辦學,先后入選首批國家級一流本科專業建設點、國家第一類特色專業、教育部卓越工程師培養計劃,是湖南省唯一設置該專業的高等院校。已通過國家工程教育專業認證,是我國第二個通過認證的港航專業,2020年艾瑞深校友會排名位列水利類一流專業全國第3,2021軟科中國大學專業排名第7,2022年校友會中國大學排名位列水利類一流專業排名并列第4,2023和2024軟科中國大學專業排名全國第6。

水利水電工程專業:1956年開始辦學,先后入選國家級一流本科專業建設點、首批湖南省一流本科專業建設點、湖南省特色專業、教育部卓越工程師培養計劃,已通過國家工程教育專業認證,2021軟科中國大學專業排名第14,2022年校友會中國大學排名位列水利類一流專業排名第18,2024軟科中國大學專業排名全國第12。

水文與水資源工程專業:1956年開始辦學,入選湖南省一流本科專業建設點,是湖南省唯一設置該專業的高等院校,2021軟科中國大學專業排名第18,2023和2024軟科中國大學專業排名全國第16。

給排水科學與工程專業:1999年開設,入選國家級一流本科專業建設點、湖南省一流本科專業建設點,2021軟科中國大學專業排名第23,2023軟科中國大學專業排名全國第19、2024全國第17。

船舶與海洋工程專業:起源于學校1979年開始本科辦學的“港口航道與海岸工程”和“船舶機械”專業,港航專業設有“海洋工程”方向,“船舶機械”與學校其它機械類專業融合,2017年新開設“船舶與海洋工程”專業,是湖南省唯一設置該專業的高等院校。

四、師資隊伍

學院現有高級職稱教師56人,博士研究生導師13人、碩士研究生導師74人,獲得博士學位教師94人,近60%教師具有海外留學經歷;擁有全國優秀教師2人,國家級人才計劃青年學者1人,國家外國專家項目1人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”1人,交通部“交通青年科技英才”3人,交通部“吳福-振華”優秀教師1人,湖南省“121人才工程”第二、三層次人選各2人,湖南省科技創新領軍人才(拔尖)2人,湖南省青年科技人才(荷尖)2人,湖南省“芙蓉學者計劃”2人,湖南省芙蓉計劃高層次人才2人,湖南省“湖湘青年英才計劃”2人,湖南省學科帶頭人培養對象2名,湖南省普通高校青年骨干教師培養對象12人,湖南省杰出青年科學基金獲得者1人,湖南省優秀青年科學基金獲得者4人,湖南省科技人才托舉工程2人,湖南省高等學校科技創新團隊1個,湖南省優秀研究生導師團隊1個,湖南省“水利人才創新團隊” 1個。

五、教學科研平臺

學院擁有中南地區規模最大、設備最先進的水利與海洋實驗室,建設有17個教學科研平臺,可全方位服務于“底色亮、能力強、善創新、敢擔當”的拔尖創新人才培養。

■ 疏浚技術裝備國家工程研究中心洞庭湖分中心

■ 長沙理工大學廣東金東海集團國家級工程教育中心

■ 卓越工程師人才培養國家級校外實踐教育基地

■ 水沙科學與水災害防治湖南省重點實驗室

■ 洞庭湖水環境治理與生態修復湖南省重點實驗室

■ 湖南省環境保護河湖疏浚污染控制工程技術中心

■ “智慧綠色水運水利教學科研”全國航海科普教育基地

■ 洞庭湖水環境治理與生態修復湖南省科普教育基地

■ 湖南省水利工程虛擬仿真實驗教學中心

■ 水利工程湖南省實踐教學示范中心

■ 水利類專業校企合作人才培養湖南省校企合作人才培養示范基地

■ 水安全戰略湖南省研究生聯合培養基地

■ 水運工程湖南省研究生創新實踐基地

■ 湘潭水文站湖南省優秀實習基地

■ 湖南湘江航運建設開發公司湖南省優秀實習基地

■ 五凌電力有限公司湖南省優秀實習基地

六、人才培養

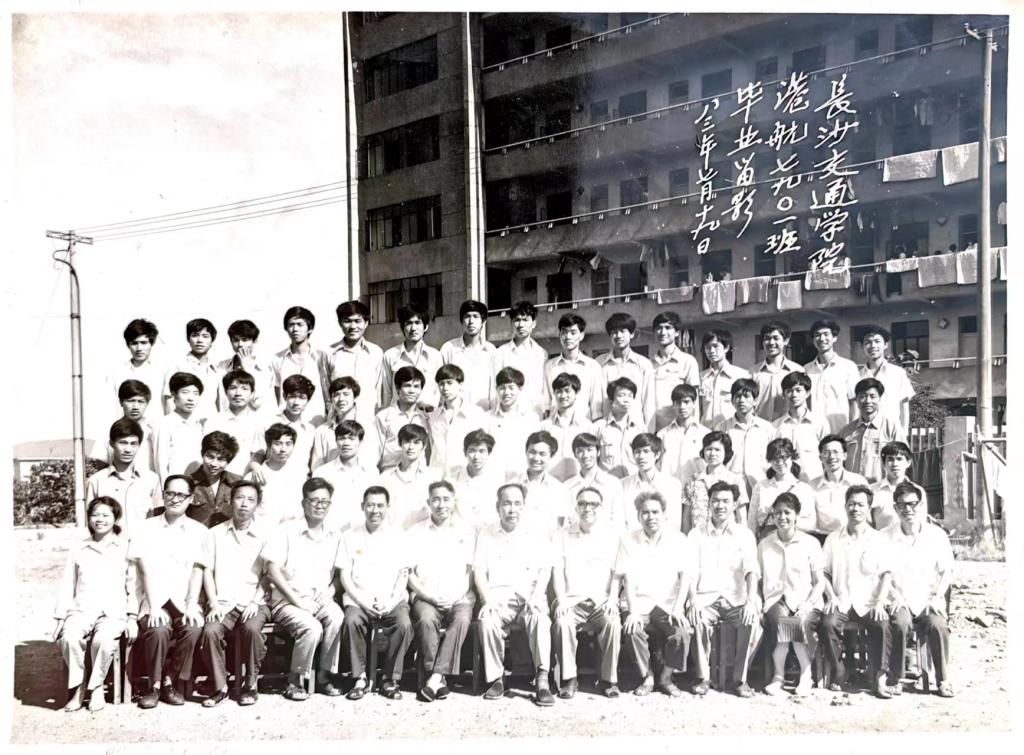

1956年開始辦學,1979年開始培養本科生,1993年開始培養碩士生,2006年開始培養博士生,2020開展培養水利特崗生,“底色亮、能力強、善創新、敢擔當”畢業生在“港珠澳大橋”、“三峽工程”、“大小洋山深水港”、“長江口深水航道整治工程”、“杭州灣大橋”、“白鶴灘水電站”、“錦屏水電站”、“雄安新區建設”、“永定河綜合治理與生態修復”等眾多國家重點工程中表現出色,同時也是“斯里蘭卡港口城建設”、“俄羅斯圣彼得堡布朗克港疏浚”、“蒙內鐵路”等多項海外項目的主要技術骨干,成為了“交通強國”、“一帶一路”、“海洋強國”、“美麗中國”、“長江經濟帶”建設的開拓者和踐行者。

辦學六十多年來,學院培養了一大批水利水運系統業務精英、各級黨政領導干部、大型國企央企管理骨干和眾多高級工程技術人才。涌現出多位中國工程院院士候選人、享受國務院政府特殊津貼專家、全國“五一勞動獎章”獲得者、“全國脫貧攻堅先進個人”、各級“勞動模范”、“先進工作者”等杰出校友。2018年中央電視臺《新聞調查》欄目播出紀錄片《伶仃洋上的兩千個日夜》,采訪的10余位建設骨干中有兩位畢業于長沙理工大學港口航道與海岸工程專業。中國教育報頭版頭條以《“三種精神”閃亮超級工地》為題報道我院畢業生奮戰于港珠澳大橋建設現場。2019 年我校港口航道與海岸工程專業畢業生亮相央視《開學第一課》。2021年我校水利水電工程專業兩位畢業生榮獲“全國脫貧攻堅先進個人”,并受到習近平總書記親切接見。

七、科學研究與社會服務

自建院起,一直致力服務于江河湖海的開發與保護,開展關鍵核心技術攻關,有效解決湖南“一江一湖四水”數百個港口、水利水電、航運樞紐工程中的關鍵技術難題,成為科技創新實踐的生動注腳。從大江大河到南海島礁,從平陸運河到南水北調,從中南半島到非洲大陸,從服務“三高四新”到共建“一帶一路”,系列關鍵技術在江河湖海的重大工程中廣泛運用,鍛造形成了“守護好一江碧水”的獨特力量、服務“交通強國”的中堅力量、服務國家基礎設施建設的堅實力量、服務國家能源安全的重要力量,推進了人才鏈、創新鏈、產業鏈深度融合。

八、國際交流與合作

近年來,學院國際交流與合作不斷擴大。先后與新加坡南洋理工大學、美國紐約城市大學、美國賓州州立大學、澳大利亞臥龍崗大學等多所大學展開了科研和研究生聯合培養,2019年與美國夏威夷大學開始3+2本碩聯合培養,2022與英國卡迪夫大學開始“智慧水利”國際創新人才博士聯合培養。每年定期派學生前往國賓夕法尼亞州東斯特勞茲堡大學、馬來西亞沙巴大學進行短期訪學。常年聘請外籍專家、學者來院講學,并派教師和學生赴國外參加國際國內學術會議和交流生項目,“一帶一路”倡議下地方高校工程型國際化創新人才培養模式逐漸形成,并逐步構建“國內+國際”雙輪驅動的人才培養體系。

九、文化傳承與創新

六十多年的辦學歷史,學院凝練出“共治江河湖海,同建綠水青山”學院文化,形成了“源潔則流清、形端則影直”精神品質,“用‘大禹’的精神干事業,用‘水滴’的精神做學問,用‘海河’的精神處世事”的學院精神深深地影響著一代又一代水利學子。

<fieldset id="20me8"><var id="20me8"></var></fieldset>