主要完成人:鄭健龍,呂松濤,黃拓,潘勤學,劉超超等

項目簡介:

發(fā)展長壽命路面以延長其使用壽命和大中修周期是從源頭上降低不可再生資源消耗最有效的途徑,也是國際道路工程界重點攻關的科技前沿。然而,國內外瀝青路面設計的力學-經驗法一直沿用各結構層等壽命的設計思想,未考慮環(huán)境與荷載作用下路面表層易損、深層難修的客觀事實;長期應用的線彈性理論與一維強度準則既無法表征材料拉、壓強度(剛度)成倍的差異性,亦無法考慮路面結構三維應力本征,導致設計偏差顯著,嚴重制約了路面壽命的提升。

為此,項目組通過近20年科技開發(fā)與工程實踐,開世界之先河,針對路面結構的三維應力狀態(tài)特點,系統(tǒng)建立了集理論、方法、技術于一體的新型長壽命瀝青路面設計體系,使路面主體結構壽命從15年提高到60年。

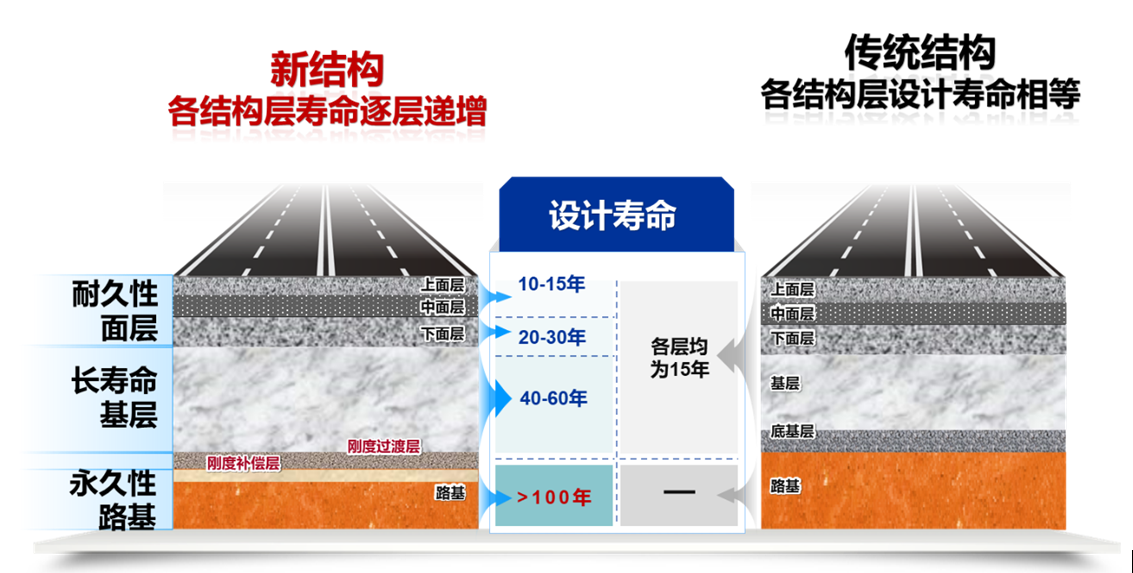

發(fā)明了設計基準期自上而下逐層倍增的新型耐久性瀝青路面結構體系及其設計技術,突破了國內外瀝青路面各結構層等壽命設計的傳統(tǒng)理念,成倍延長了路面整體結構的使用壽命與大中修周期。

圖1設計基準期自上而下逐層倍增的新型耐久性瀝青路面結構

構建了瀝青路面結構力學響應分析的雙模量理論與方法,解決了因傳統(tǒng)線彈性理論不能表征路面材料拉、壓模量差異性而導致的路面設計參數取值不唯一性問題,使荷載響應分析精度平均提高30%以上。

圖2自主研發(fā)的壽命逐層遞增式耐久性瀝青路面結構設計與分析軟件

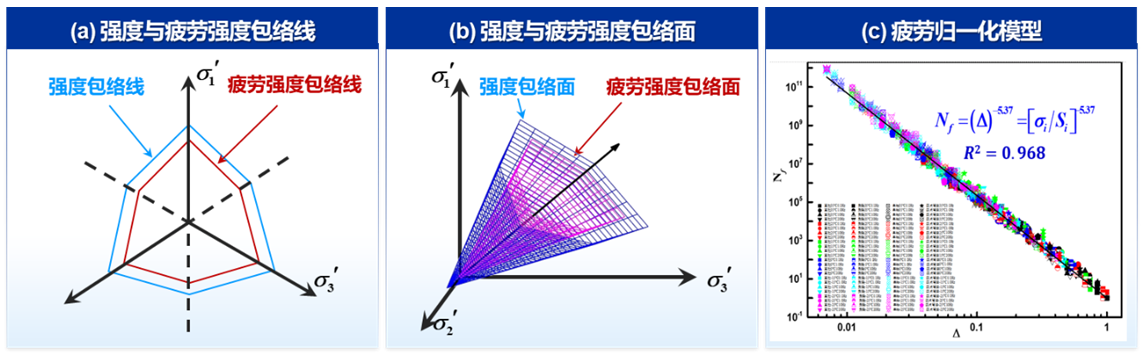

創(chuàng)立了三維應力狀態(tài)下瀝青路面結構抗疲勞設計的強度準則,攻克了長期以來不同試驗方法得到的疲勞方程不同、工程設計難以選用的難題,使結構疲勞抗力設計精度成倍提升。

圖3三維應力狀態(tài)下瀝青路面結構疲勞強度模型及其歸一化模型

工程應用:

成果已編制并發(fā)布了世界首部基于三維應力和雙模量理論的壽命逐層遞增長壽命瀝青路面設計標準,在湖南、河南、廣東、海南、內蒙古、廣西等中國東西南北中不同氣候分區(qū)的10余條高速公路上千公里車道里程瀝青路面建設中得到成功應用。

圖4新型長壽命瀝青路面設計標準

圖5主要應用工程

當前位置:

當前位置: